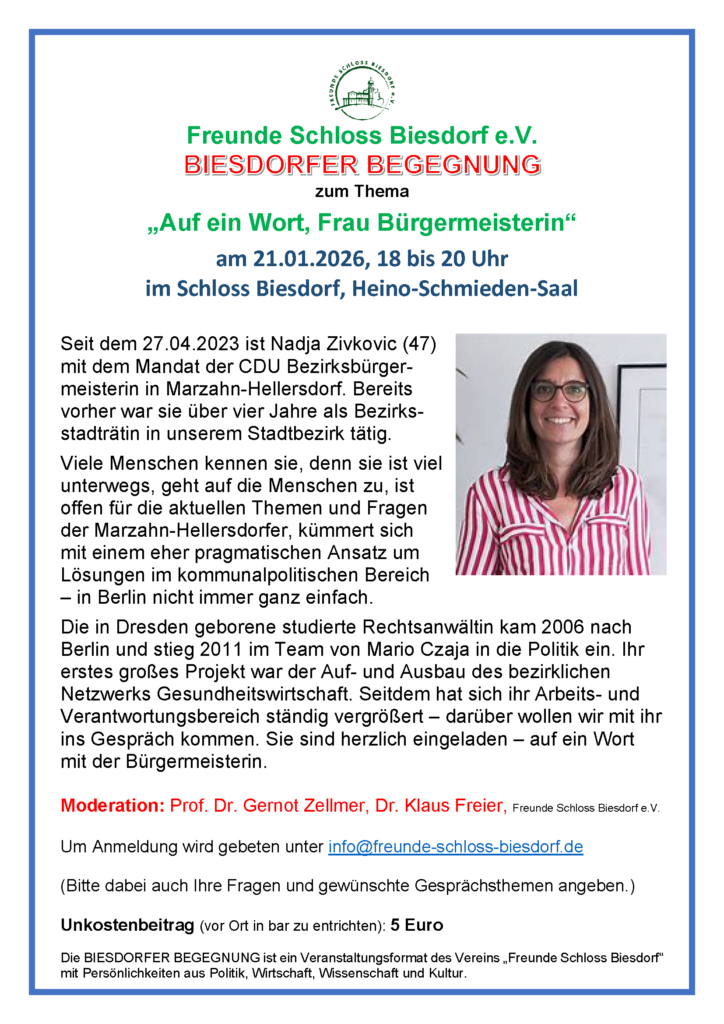

Einladung zur nächsten BIESDORFER BEGEGNUNG am 21. Januar 2026

Der Maler Otto Nagel in Dokumentarfilmen aus der DDR

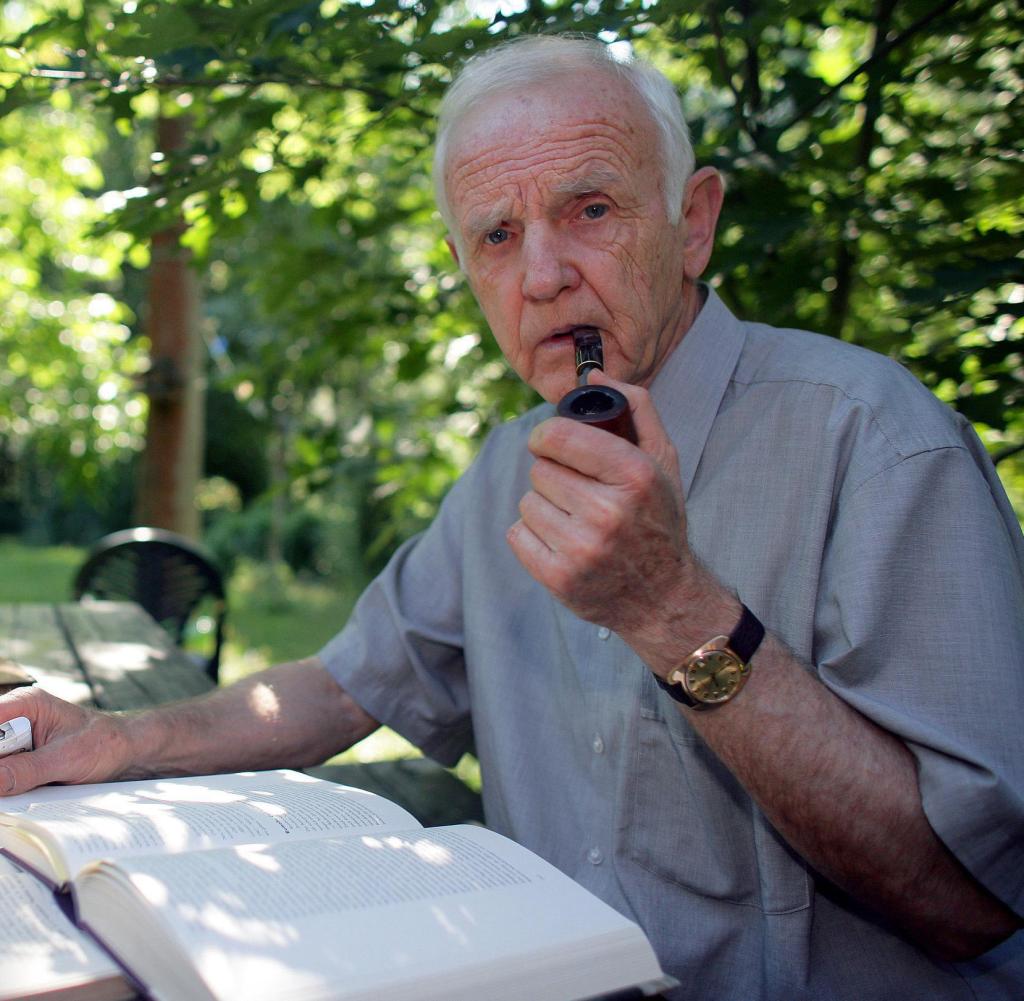

Im Februar 2024 hatte der Filmwissenschaftler Dr. Ralf Forster einen bildgestützten Vortrag gehalten zum Thema „Otto Nagel und der Film“, nun, am 24. September 2025, folgte ein Beitrag mit Dokumentarfilmen aus der DDR über Otto Nagel. Er hatte dazu Dokumente aus dem Deutschen Rundfunk Archiv und dem Bundesfilmarchiv abgerufen. Im erstgenannten Beitrag ging es insbesondere um Nagels Begeisterung für den Film – vor allem um „Mutter Krausens Fahrt ins Glück“ -, im jetzigen um erste Würdigungen und Einordnungen des Berliner Ehrenbürgers Otto Nagel in die Kunstgeschichte der DDR.

Basis dafür waren ein Dokfilm über Otto Nagel, Filme über Walli Nagel und ihre Erinnerungen sowie Material über das Otto-Nagel-Haus am Märkischen Ufer.

Zuerst zeigte Ralf Forster Ausschnitte aus Karlheinz Munds Film „Otto Nagel 1894 – 1967″ von 1970. Wir hatten diesen Film schon komplett in Anwesenheit des Filmschöpfers im Mai 2024 im Schloss Biesdorf gezeigt. Er lief zuvor in der erfolgreichen Eberswalder Nagel-Ausstellung „Menschensucher und Sozialist“ im Winterhalbjahr 2022/23. Karlheinz Mund hatte diesen Film in kühlem Schwarzweiß mit präzisen, unideologischen Kommentaren gedreht. Die DEFA-Stiftung resümiert knapp: „Selbstäußerungen Nagels werden mit seinem Werk zu einer Synthese geführt.“

Sodann ging es zu Auftritten Walli Nagels, des Malers Ehefrau, in Dokumentarfilmen. Die Filmemacher, so Ralf Forster, hofften immer auf neuartige Erkenntnisse der Ehefrau, die stets beredt bei der Sache war. Der Regisseur Eduard Schreiber fuhr für den Film „..als ob es gestern wär’“ 1976 mit Walli Nagel eigens nach Leningrad, um ihr Erinnerungen zu entlocken. Sie sprach über ihre Familie, über Vater und Mutter und ihre Geschwister. „Ein Bruder ging nach Sibirien – Goldwäscherei.“ Wenn sie verreisten, war immer viel Essen dabei, Eier, natürlich Brot und Salz, Zucker und Tee. „Der russische Mensch ist nie ohne weggefahren…“ Die Familie war keine ganz gewöhnliche – alle hätten für Russland gelebt, waren Patrioten.

Aber Frau Nagel, so Forster, entwickelte in ihren Filmauftritten auch eine eigene Dramaturgie für ein dauerhaftes Gedenken an den Maler Nagel. Immer wieder verwies sie auf die völlig ungewohnten Lebensumstände der Armut im Haushalt Otto Nagels. „Als ich in Deutschland ankam“, so Walli, „war alles neu – aber ich war verliebt.“ Sie sei in die Partei aufgenommen worden, habe immer für die Partei gearbeitet, auf Veranstaltungen, manchmal habe sie auf russisch gesungen und so weiter. Aber die Partei war arm und das wenige Geld musste gerecht verteilt werden. „Ich weiß noch wie heute: der Eisler hat gesagt, ich brauche nicht, aber der Busch muss kriegen. Hat er 5 Mark in seine Manteltasche bekommen!“

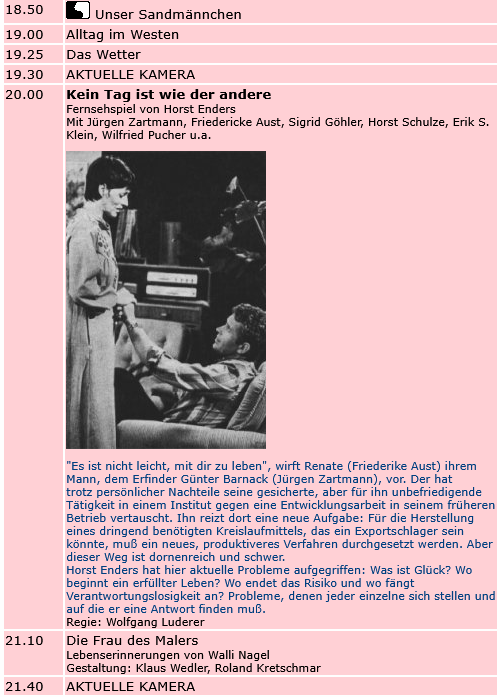

Einige Jahre später wird am 4. August 1981 im 1. Programm des DDR-Fernsehens der Dokfilm „Die Frau des Malers – Lebenserinnerungen von Walli Nagel“ von Klaus Wedler und Roland Kretzschmar gezeigt. Hier schlägt Walli Nagel einen großen Bogen vom eigenen Leben zu dem ihres Mannes; damit zu ihrem gemeinsamen. Wieder beginnt sie mit der Armut. In der kleinen Wohnung hätten, als sie mit Nagel 1925 erstmals nach Berlin kam, vier Betten gestanden, das Klo war auf der Treppe. „Hat er mir gesagt, er hat eine kleine Tochter, sieben Jahre.“ Und Ottos Bruder Paul sei auch noch da gewesen, mit so einem Kaiser-Wilhelm-Bart! Die erste Nacht sei die schrecklichste gewesen! Und oft wurde ein Bild verkauft für ein Pyjama oder eine Jacke oder sonst etwas. So etwas, staunte Walli Nagel, kannte sie aus der Sowjetunion nicht. Nun ja – ein sehr schwieriger Beginn…

Es war eine schwierige Zeit, aber dann kam, so Frau Nagel, das Jahr 1933 – „alles wurde noch schwerer“. Sie seien nicht in die Emigration gegangen, ihr Mann habe Angst gehabt, Deutschland zu verlassen. Es müssten doch welche bleiben, die noch geistig denken können. Aber 1934 kamen zehn SA-Männer in ihre Wohnung und hätten alle Bilder, die an der Wand hingen, in den Hof geworfen. Natürlich waren sie sofort zerstört. Aber geistesgegenwärtig konnte sie die Lenin-Totenmaske, die sich im Nagel-Haushalt befand, retten: sie warf ihre Küchenschürze über die Totenmaske mit der Entschuldigung: „Ich kann Sie doch nicht mit der Schürze empfangen!“

Walli Nagel berichtet dann über die Inhaftierung ihres Mannes im KZ Sachsenhausen. Sie bekam einen Brief mit Datum 18.4.1937, in dem Otto Nagel um etwas Geld bat, um sich in der Kantine etwas kaufen zu können. Er rät seiner Frau, in seiner Abwesenheit russische Heiligenbilder zu veräußern. „Du sollst nicht hungern, hat er mir geschrieben.“ Sie habe alles versucht, um ihn aus dem Lager wieder heraus zu holen. Sie spielte die Grande Dame, ging ins Polizeipräsidium am Alexanderplatz und sprach dort mit dem Kommandanten. Sie hätte auch das große Speiseservice ihrer Mutter abgegeben. 17 Tage lang ging sie allen auf den Geist, wie sie erzählt. Sie stamme aus einer großen Familie, und wenn ihr Mann getötet werden sollte, müsse sie es doch allen erzählen, das sei doch klar. Schließlich sei Nagel entlassen worden und er habe gleich ein Selbstporträt von sich gezeichnet.

Leider gibt es in den Filmen keine Fragen nach den letzten Lebensjahren, in denen Otto Nagel von seiner Präsidentschaft der Akademie der Künste abberufen wurde. Auch seine Abwehr gegen den flächendeckenden Abriss der erhaltenen Gebäude auf der Fischerinsel findet keinen Platz. Aber Walli Nagel deutet an, wie gerne der alte Maler sein Alt-Berlin hatte. Eines Tages würden die Leute verstehen, wie schön dieser Teil der Stadt war – sie würden es sehen auf den Bildern von Otto Nagel.

Ralf Forster interpretierte die Aussagen in den Dokfilmen zurückhaltend. Er verzichtet auf schnelle, fixe Wertungen. Er lässt sich auf das Material ein und neigt zu vorläufigen und unspektakulären Meinungen. Auffällig ist im Rückblick, dass es keinen einzigen Film gibt, in dem Otto Nagel persönlich befragt wird und er selbst argumentiert.

Zum Abschluss gab es Ausschnitte zur Arbeit des Otto-Nagel-Hauses am Märkischen Ufer und einem dort ansässigen Malzirkel für Schüler in dem Film „Das Malen ist mir keine Sache der Äußerlichkeit“ von 1980 zu sehen. Dieser Anspruch Nagels ist den Schülerinnen und Schülern wichtig. Und so heißt es am Ende: „Nagels Erbe ist in guten Händen… Ganz im Sinne Otto Nagels wurde Kunstbetrachtung durch eigenes schöpferisches Tätigsein bereichert und so sein künstlerisches Erbe lebendig gehalten.“ Dieser Film gelangte zu keiner öffentlichen Aufführung.

Im Nachklang der Veranstaltung wurde mir deutlich, dass es in den 1980er Jahren keine weiteren Filme oder bemerkenswerte Textbeiträge zu Otto Nagel in der DDR gegeben hatte. Das Vergessen des Berliner Malers und Ehrenbürgers begann in dieser Zeit.

(Axel Matthies)

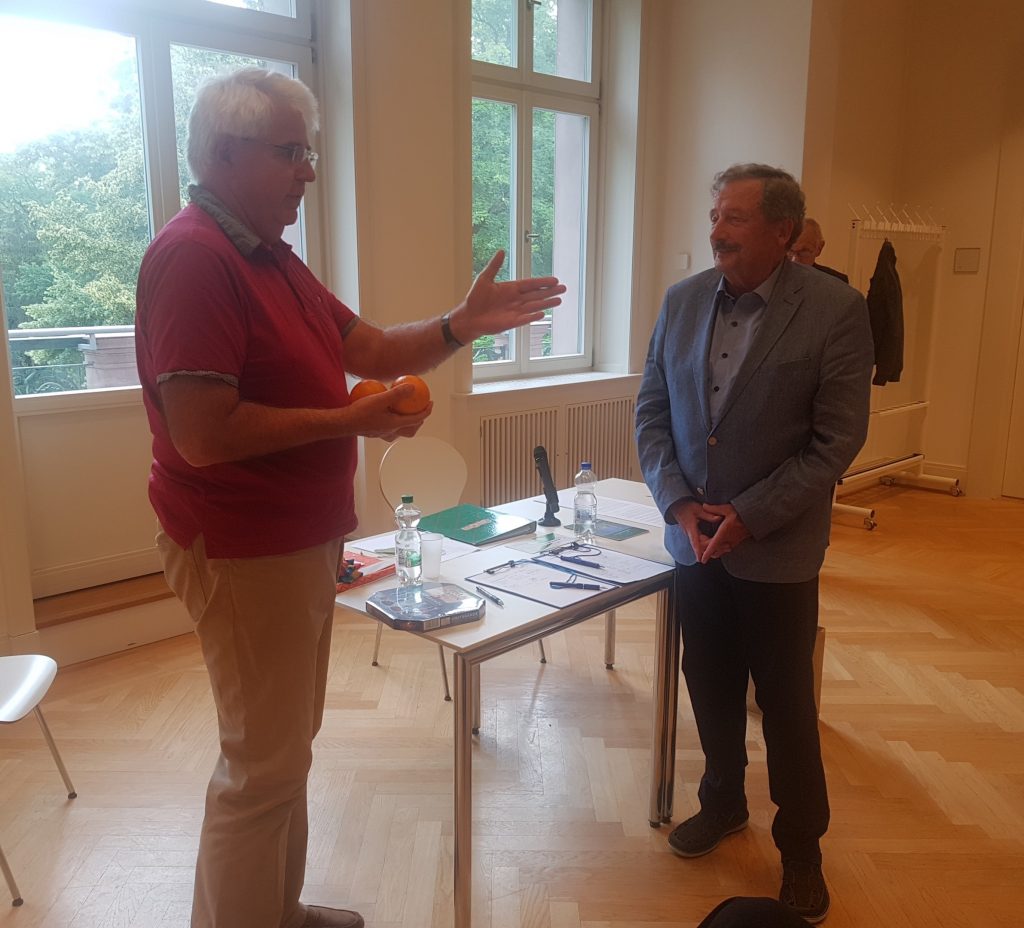

650 Jahre Biesdorf – quo vadis Biesdorf? Perspektiven eines Wahlkreises

Am Ende des Jahres 2025, das zugleich das 650. Jubiläumsjahr von Biesdorf war, veranstaltete unser Verein „Freunde Schloss Biesdorf“ ein frühzeitig geplantes Gespräch mit dem langjährigen Mitglied des Abgeordnetenhauses (MdA) Christian Gräff (CDU). Da Herr Gräff inzwischen von seinem Mandat zurück getreten ist, wurde sein Nachfolger Johannes Martin (CDU) hinzu geladen. Gegenstand des Gespräches waren die Perspektiven des Wahlkreises Biesdorf/Friedrichsfelde-Ost/Marzahn-Süd. Der Heino-Schmieden-Saal im Schloss Biesdorf war gut gefüllt, als Moderator Prof. Gernot Zellmer beide Politiker begrüßte und vorstellte.

Christian Gräff hat nach dem Schulabschluss einen kaufmännischen Beruf erlernt und konnte so in seine politische Arbeit privatwirtschaftliche Erfahrungen als Einzelhändler einbringen. Johannes Martin ist ausgebildeter Regionalwissenschaftler, was einen praktischen Zugriff auf regionale Zustände und Prozesse ermöglicht. Der erfahrene Politiker sprach in der Runde mehr, der jüngere hörte aufmerksam zu.

Zunächst kam die Sprache auf die augenblickliche Verfasstheit des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf und damit des Wahlkreises. Christian Gräff sah eine stabile soziale Struktur, wollte aber für die Wachstumspotenziale eine bessere Verkehrsinfrastruktur sicher stellen. Deshalb forderten beide den Bau der Tangentialverbindung Ost. Diese müsse endlich planerisch abgeschlossen werden. Der Senat geht aktuell davon aus, dass die neue Straße am Ende bis zu 632,5 Millionen Euro kosten könnte. Zuletzt schätzte das Land nur 351 Millionen Euro.

Auf das „Haus der Zukunft“ am Blumberger Damm angesprochen, berichtete Christian Gräff, dass dieses visionäre Gebäude mit dem Notfallsimulationszentrum des Unfallkrankenhauses ein Novum in Berlin darstellt. Es untersucht und präsentiert Lösungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Marzahn-Hellersdorf als einer der Bezirke mit dem höchsten Lebensalter kann eine solche innovative Stätte gut gebrauchen.

Sichtbare Fortschritte gebe es auch, da waren sich beide Gesprächspartner einig, beim Bau neuer Schulen im Bezirk. Gegenwärtig werden vier neue Schulen, vor allem in Holz-Compartment-Bauweise, errichtet. Der ehemalige Bezirksstadtrat und jetzige Staatssekretär Torsten Kühne habe daran großen Anteil.

Bei der Frage, ob Berlin mehr zentrale Führung oder mehr Beteiligung der Bezirke benötige, trennten sich die Geister. Johannes Martin tendierte aus eigener Erfahrung für mehr Bezirksengagement, denn das Detailwissen existiere vor Ort und nicht in den Senatskorridoren. Der langjährige Landespolitiker Gräff war da eher skeptisch. Er wäre für einen Durchgriff der Landesbehörden, der mehr Geschwindigkeit böte. Zumal litten die bezirklichen Behörden unter enormem Mitarbeitermangel, der oftmals Entscheidungen verzögert. In diesem Zusammenhang verwies Christian Gräff darauf, dass eine Ursache für dieses Übel darin besteht, dass die Aufgabenfülle staatlicher Institutionen ständig zunehme und ihre Reduzierung ein entscheidender Lösungsansatz wäre.

Als die Zuhörer in die Debatte eingriffen, nahm die Runde noch einmal Fahrt auf. Es gab Fragen zum Biesdorf-Center und zum Elsterwerdaer Platz. Christian Gräff berichtete, dass sie zur Behebung der Missstände in regelmäßigem Kontakt mit dem Center-Management stehen. Er verwies aber auch darauf, dass die Unterkellerung des Platzes durch die Tiefgarage einer anspruchsvolleren Gestaltung des Platzes (etwa durch Gewächse) Grenzen setzt.

Die unzureichende Ärzteversorgung im Bezirk ist bekannt und bildete eine weitere Frage. Christian Gräff ist überzeugt, dass sich die Situation verbessern ließe, wenn die Gesamtsituation im Bezirk positiver würde. Der Wohnungsbau muss voran kommen und damit Menschen an den Stadtrand ziehen, die über Geld verfügen und hier neue Ideen und vielleicht Projekte kreieren. Damit verbunden war die Frage, ob Marzahn-Hellersdorf für die Landespolitik nicht eher als Verdichtungskulisse figuriere. Johannes Martin, der die Nachverdichtungsproblematik sehr gut kennt, sprach dann auch davon, dass viele Dinge in der Vergangenheit sehr schlecht gelaufen seien. So könne es nicht weiter gehen. Die Menschen müssten in die Wohnungsbaudebatte besser eingebunden werden.

Am Ende ging es dann auch noch um die Kultur. Welche Perspektive hat etwa die Parkbühne Biesdorf? Christian Gräff war da eher skeptisch. Ganz gleich, wer künftig der Betreiber sei: neue Anwohner hätten Bedingungen für den Lärmschutz eingeklagt, der die Spielzeiten auf der Bühne erheblich einschränke. Notwendig sei daher die Frage, wie die Bühne schalltechnisch so abgeschirmt werde, dass ausreichend Veranstaltungen organisiert werden können. Für beide war unterdessen klar, dass das Ensemble Schloss und Park Biesdorf einen guten Platz im Berliner Kulturbetrieb gefunden hat, den es gelte, zu erhalten und auszubauen.

Auch die Situation im S5-Bereich, also der Verbindung zum Nachbarn Brandenburg, wurde angesprochen. Beide Politiker sehen hier einen Verlust in der Entwicklung. Viele Verbindungen, die einmal geknüpft worden seien, funktionieren nicht mehr. Es sei wichtig, diesen Faden wieder aufzunehmen.

Die letzte Frage der Gesprächsrunde zielte auf die Fortsetzung der politischen Verantwortung der CDU nach den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Vieles spreche dafür, dass es nach dem 20. September 2026 eine erneute rotgrünrote Senatsbildung geben könnte. Da blieben sowohl Christian Gräff als auch Johannes Martin erwartungsgemäß skeptisch. Sie sehen gute Möglichkeiten, eine Regierung mit der SPD, aber möglicherweise auch anderen Partnern, fortzusetzen. Wie genau das aber aussehen könne, ließen sie offen. Man könne die dann eintretenden ganz konkreten Zustände nicht schon heute voraussehen.

Damit endete das Gespräch. Der Moderator bedankte sich herzlich bei beiden Politikern und überreichte ihnen ein aufklappbares Schloss Biesdorf. Wenn sich alles so einfach einrichten ließe…

(Axel Matthies, Gernot Zellmer)

Einladung zum VHS-Vortrag am 14. Januar 2026

Mensch Axel, 75!

Berlin, 10. Dezember 2025

Wir freuen uns mit dir, dass du diesen bedeutungs-schwangeren Lebens-Meilenstein in überdurchschnittlich guter Verfassung erreicht hast, und wünschen dir für die verbleibende Wegstrecke bis zur 100 eine große Portion Glück, viele Tage voller Sonnenschein, mentale Frische, ausreichend Kraft für spannende Fahrradtouren, Spaß und Erfolg bei allen Unternehmungen und nie versiegende Lust auf ehrenamtliches Tun.

Seit 2012 engagierst du dich für die Ziele unseres Vereins, der damals noch Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf hieß. Mit deinem Interesse für und deinem Wissen über Kunst sowie über die Menschen, die sie gestalten, hast du seitdem die Inhalte unserer Vereinsaktivitäten eindrucksvoll bereichert.

Mit dem Wissen, dass unser Schloss nach dem vollständigen Wiederaufbau eine Galerie beheimaten wird, hast du begonnen, auf unserer Homepage über Ausstellungen und künstlerische Projekte andernorts zu berichten. Es war dir dabei wichtig, in der DDR geschaffene Kunst zu hinterfragen. Die mit der Bewilligung der Fördermittel für den Schlossaufbau verbundene Planung, in der Biesdorfer Galerie Werke der DDR-Kunst aus dem Kunstarchiv in Beeskow zu präsentieren, hat dein Interesse an der Entstehung und Entwicklung dieser einzigartigen Sammlung künstlerischer Arbeiten geweckt. Du hast nicht nur auf unserer Homepage, deren Chefredakteur du bald wurdest, über Aktuelles aus Beeskow berichtet, sondern auch Vorträge und Lesungen organisiert, in denen sachkundig analysiert wurde, wie die Gemälde, Grafiken und Skulpturen aus dem Beeskower Archiv in der DDR geschaffene Kunst widerspiegeln. Dass wir dich dann 2016, als du in den Vorstand unseres Vereins gewählt wurdest, für den Galeriebeirat vorschlugen, war naheliegend.

Seit 2015 hast du dich – gestützt auf Kindheitserinnerungen – mit dem Leben und Werk von Otto Nagel beschäftigt, der zu den herausragenden Biesdorfer Bürgern gehört. Auf mannigfache Weise hast du für das Anliegen unseres Vereins gewirkt, die Erinnerung an diesen Maler, Publizisten und Kulturpolitiker in seiner Vaterstadt lebendig zu halten. Du hast deine Liebe zu den Alt-Berliner Bildern Nagels in Aufsätzen und Vorträgen – auch außerhalb unseres Vereins – anderen vermittelt. Auf der Festveranstaltung des Initiativkreises „Otto Nagel 125“, in dem sich – angeregt durch unseren Verein – über 60 Mitstreiter aus verschiedenen Bereichen, Vereinen und Institutionen zusammen fanden, hast du im September 2019 ein bemerkenswertes Schlusswort gehalten. Du hast Filme von und über Otto Nagel wieder entdeckt. Die Projekte von Schülerinnen und Schülern des Otto-Nagel-Gymnasiums zur Würdigung ihres Namenspatron hast du aufmerksam verfolgt und befördert.

Aber im Mittelpunkt deines Wirkens in unserem Verein stand und steht das im alten Glanz wiederaufgebaute Schloss Biesdorf und der wundervolle Park. Aus Anlass der Wiedereröffnung im September 2016 hast du vorgeschlagen, dass wir einen kunstvoll gestalteten Kalender herausgeben, den du dann mit viel Herzblut redaktionell gestaltet hast.

Du hast dich intensiv mit der Geschichte des Schlossensembles und seiner Besitzer beschäftigt, hast Interessantes über die Rüxlebens und Bültzingslöwens entdeckt und hast Zeitzeugen aufgespürt, die in dem nach dem Brand im Jahre 1945 notdürftig hergerichteten Haus lebten. In ungezählten Führungen hast du in den letzten 10 Jahren dein Wissen über Architektur und Nutzungsgeschichte unseres Denkmals an viele Interessierte weiter gegeben. Dabei hast du – vor allem bezogen auf die Zeit, als die Familie Siemens Schlossherr war – an Fakten deutlich gemacht, dass ganz wichtige Impulse für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland und darüber hinaus aus unserem Biesdorf kamen.

Vielfältig sind deine Beiträge für unsere Homepage, mit denen du unser Schloss als Ort der Geschichte, der Kunst und Kultur, der Begegnung bekannt machst. Gestützt auf deinen künstlerischen Sachverstand hast du Ausstellungen in unserer Kommunalen Galerie besprochen. Und du bist an dem Gegenwind, den deine Wertungen bisweilen hervorriefen, nicht zerbrochen. Du hast dich auch den Künstlern gewidmet wie zum Beispiel Ronald Paris, Ingeborg Hunzinger oder Michael Klein. Und immer bereicherst du deine Essays mit einer großen Zahl sorgfältig ausgewählter Fotos und Bilder.

Auch der Schlosspark war häufig Gegenstand deiner Schilderungen. Du hast die Natur in Fotos festgehalten, deine Freude über gelungene Veränderungen geteilt, aber auch nachhaltig auf Handlungsbedarf – wie etwa bei der seit Jahren defekten Fontäne im Schlossteich – hingewiesen.

In 13 gemeinsamen Jahren konnten wir erleben, dass für dich die Mitarbeit in unserem Verein – seit 2024 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender – eine wichtige Form bürgerschaftlichen Engagements ist. Und wir wissen zu würdigen, dass du auch auf anderen Feldern des gesellschaftlichen Lebens ehrenamtlich um Veränderungen zugunsten deiner Nachbarn und Mitmenschen kämpfst.

Deshalb freuen wir uns, dass du dein Denken und Tun auch künftig auf vielfältige Weise in die Vereinsarbeit einbringen wirst. Es erwarten uns viele Höhepunkte: Im September 2026 feiern wir den 10. Jahrestag der Eröffnung des wiederaufgebauten Schlosses und zugleich den 25. Jahrestag der Gründung unseres Vereins. 2027 sind es 100 Jahre her, als die Stadt Berlin Gut, Schloss und Park Biesdorf von der Familie Siemens erwarb.

Feiere vergnügt-besinnlich, wissend, dass dein Leben nach 75 spannend weiter geht.

Im Namen des Vorstands und aller Mitglieder des Vereins drücke ich dich fest und herzlich.

Gernot Zellmer

Vorstandsvorsitzender

Podiumsgespräch „35 Jahre deutsche Einheit – 35 Jahre wachsender MehrWert des Denkmalensembles Schloss und Park Biesdorf“

Den Tag des offenen Denkmals gibt es seit 1993 und immer hat auch unser Denkmalensemble Schloss Biesdorf zum Besuch eingeladen. In diesem Jahr hatte das Landesdenkmalamt das Motto „Denkmalpflege. MehrWert für Berlin“ gewählt und folgende Erläuterungen angefügt:

„Ein Denkmal zeigt: Hier steht ein Wert. Hier ist Wissen gespeichert. Hier lernen wir aus der Vergangenheit. Für die Zukunft. In Berlin erzählen über 12.000 Denkmale über sich und über die Gesellschaft, die sie baut, pflegt und schützt. Und über die Menschen, die diese Kulturgüter erhalten, umnutzen und mit ihren Werten fortführen. Dieser kulturelle Schatz hat MehrWert als die reine Bausubstanz – er schafft Begegnungsorte, Zugehörigkeit und Teilhabe für alle.“

Auch unser Schlossensemble als Ort der Begegnung, der Kunst und Kultur hat einen solchen MehrWert. Deshalb lud unser Verein in Kooperation mit dem Schloss Biesdorf am 13. September 2025 zu einem Podiumsgespräch mit dem Thema „35 Jahre deutsche Einheit – 35 Jahre wachsender MehrWert des Denkmalensembles Schloss und Park Biesdorf“ ein.

Der Moderator Prof. Dr. Gernot Zellmer, Vorstandsvorsitzender unseres Vereins, konnte als Gesprächspartner begrüßen:

Karin Scheel, Künstlerische Leiterin der Kommunalen Galerie Schloss Biesdorf,

Jan Frontzek, Leiter des Fachbereiches Kultur im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf,

Frank Holzmann, Geschäftsführer des Vereins BALL e. V., der von 1994 bis 2013 im Schloss ein Stadtteilzentrum betrieben hat,

Dr. Heinrich Niemann, Bezirksstadtrat a. D. und von 2008 bis 2024

Vorstandsvorsitzender unseres Vereins.

Im Jahre 1990 befand sich unser Schloss, das im April 1945 durch einen Brand zerstört und dessen Sockel- und Erdgeschoss später eher provisorisch für eine Nutzung hergerichtet wurden, in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Es hat dann nach der Wiedervereinigung vielfältige bauliche Veränderungen erfahren und eine wechselvolle Nutzungsgeschichte erlebt. Beides hatte Einfluss auf den MehrWert des Schlossensembles.

Die Podiumsgäste berichteten von ihrer ersten Begegnung mit dem Schloss und benannten Ereignisse und Zustände, die den in 35 Jahren gewachsenen MehrWert des Denkmalensembles belegen. Dabei wurde deutlich, dass diese Bewertung immer mit Blick auf die konkrete Nutzungsphase erfolgen muss:

Zunächst, von 1994 bis 2013, betrieb der Verein BALL e. V. im Schloss ein Stadtteilzentrum (STZ) , das mit einem sehr breiten Angebot an Veranstaltungen und Tätigkeiten viele Besucherinnen und Besucher anzog. Dann, nach dem vollständigen denkmalgerechten Wiederaufbau des Schlosses, wird es seit 2016 als Galerie genutzt und ist ein besonderer Ort der Kunst und Kultur geworden.

Peter Bielig, der ab 1996 das STZ Biesdorf leitete, erzählte, wie sein Team neues Leben in das alte Schloss brachte. Rückblickend stellte er fest, ass dadurch der Erhalt und die denkmalgerechte Sanierung des Hauses letztlich erst möglich wurden.

Bauherr der Sanierung der Außenhülle in den Jahren 2002 bis 2007 war unser Verein, der sich 2001 unter dem Namen „Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf“ mit dem Ziel des Wiederaufbaus des Schlosses gründete. Die Podiumsgäste erinnerten sich, dass auch in diesen Zeiten intensiver Bautätigkeit das Ensemble nach dem Motto „Bauen und Nutzen“ seinen MehrWert behielt.

Christina Dreger, die seit 2005 den Fachbereich Kultur des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf leitete, berichtete von den vielfältigen Diskussionen, die es gab, als die Pläne für den vollständigen Wiederaufbau des Schlosses konkrete Gestalt annahmen und Konzepte zu seiner künftigen Nutzung entwickelt wurden. Die Entscheidung, gemäß den Förderrichtlinien der Europäischen Union das Schloss als Galerie zu gestalten, hatte zur Konsequenz, dass der mit dem Veranstaltungsangebot des STZ verbundene MehrWert unseres Denkmals fast völlig verloren ging. (Da mit dem Baubeginn im Jahre 2013 das STZ in die „Gelbe Villa“ in der Straße Alt-Biesdorf umzog, mussten die Bürgerinnen und Bürger auf die gewohnten Freizeitangebote allerdings nicht verzichten.)

Im Podiumsgespräch wurde deutlich, dass die Galerie Schloss Biesdorf unter Leitung von Karin Scheel zu einem hohes Ansehen genießenden Ort der Kunst und Kultur in Berlin und weit darüber hinaus geworden ist. Das Schloss hat nun einen anders gearteten MehrWert, dessen Erhalt und Weiterentwicklung ein ganz wesentliches Anliegen unseres Vereins „Freunde Schloss Biesdorf“ ist.

Und das insbesondere auch vor dem Hintergrund anstehender finanzieller Kürzungen auf dem Gebiet der Kultur durch den Berliner Senat. In diesem Zusammenhang erklärte Jan Frontzek, dass das Bezirksamt die Aktivitäten unseres Vereins im Jahre 2026, wenn der 10. Jahrestag der Eröffnung des wiederaufgebauten Schlosses Biesdorf gefeiert wird, mit entsprechenden Zuwendungen unterstützen wird.

Einer langjährigen Tradition folgend hat unser Verein zum Tag des offenen Denkmals auch kostenlose Führungen durch Schloss und Park Biesdorf angeboten. Dr. Klaus Freier und Axel Matthies von unserem Vorstand konnten über 80 Interessierte begrüßen und ihnen anschaulich den MehrWert unseres Denkmalensembles vor Augen führen.

(Vorstand „Freunde Schloss Biesdorf“ e.V.)

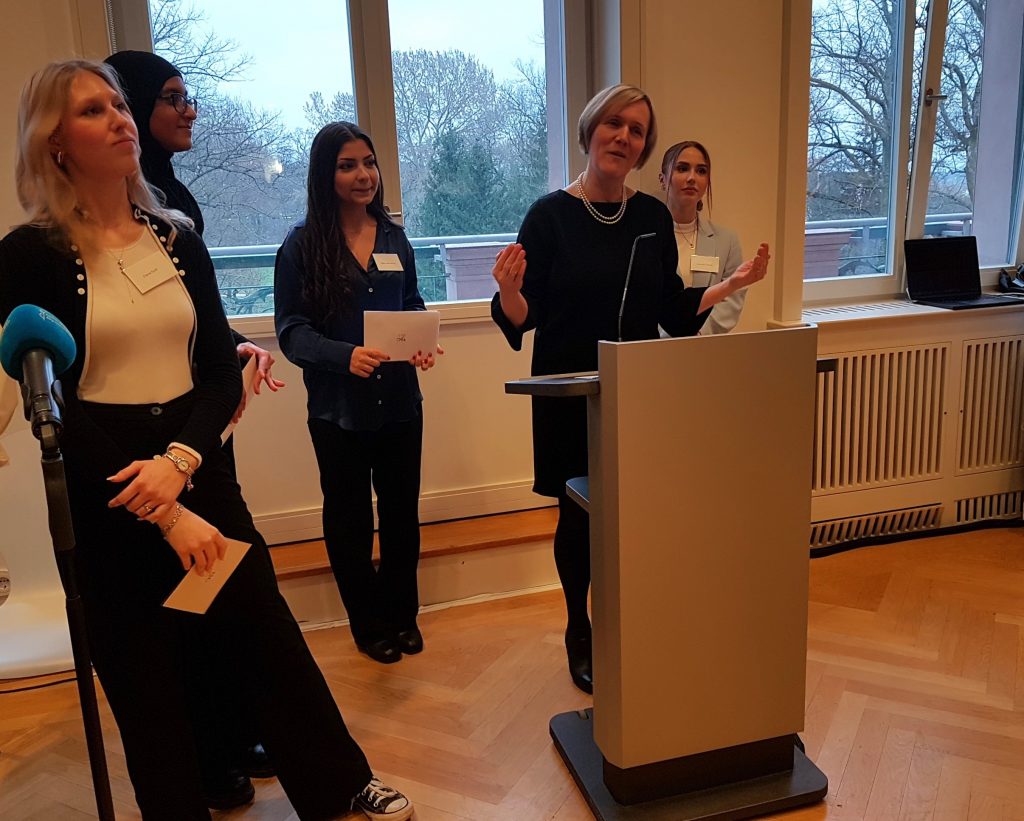

Schloss Biesdorf und Museum Utopie und Alltag Beeskow: Langjährige erfolgreiche Kooperation wird fortgesetzt

Seit 1992 bewahrt das Kunstarchiv Beeskow rund 18.000 Kunstwerke aus der DDR-Zeit auf, die zwischen 1950 und 1990 entstanden sind. Diese stammen aus dem Besitz von Parteien und Massenorganisationen. Nach der Wiedervereinigung wurden sie nach dem sogenannten Fundortprinzip Eigentum der Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die sich auf ein gemeinsames Archiv unter der Trägerschaft des Landkreises Oder-Spree verständigten. Im Jahr 2021 haben sich das Kunstarchiv und das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt unter dem Dach „Museum Utopie und Alltag“ zusammengeschlossen.

Ein wichtiges Ziel des Museums ist es, diesen besonderen Kunstbestand aus der DDR zu erschließen und öffentlich zugänglich zu machen – unter anderem durch Kooperationen mit Ausstellungshäusern. Eine besonders erfolgreiche Zusammenarbeit besteht seit nunmehr 15 Jahren mit dem Schloss Biesdorf im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Beide Institutionen arbeiten eng und erfolgreich zusammen, um ostdeutsche Kunst im Rahmen wechselnder Ausstellungen zu präsentieren. Heute wurde diese Kooperation durch den Bezirksstadtrat für Kultur, Stefan Bley, und die Kulturdezernentin des Landkreises Oder-Spree, Katja Kaiser, um weitere zehn Jahre verlängert.

Der Landkreis Oder-Spree stellt regelmäßig Werke aus dem Bestand des Museums für das Ausstellungsprogramm im Schloss Biesdorf bereit. Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf sorgt für eine sichere und qualitativ hochwertige Präsentation der Kunstwerke. Die kuratorische Auswahl und Ausstellungsplanung erfolgt in enger Abstimmung zwischen der Galerieleitung des Schlosses, den jeweiligen Kuratoren und den Mitarbeiterinnen des Museums. Die Leihgaben werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Stefan Bley, Bezirkskulturstadtrat von Marzahn-Hellersdorf: „Die Kooperation mit dem Museum Utopie und Alltag ist ein großer Gewinn – für unser Haus, für unser Publikum und für die kulturelle Erinnerung Ostdeutschlands. Mein besonderer Dank gilt Karin Scheel, der Leiterin der Galerie Schloss Biesdorf, und Dr. Angelika Weißbach, der wissenschaftlichen Mitarbeiterin in Beeskow. Mit hoher fachlicher Kompetenz und großem persönlichen Einsatz haben sie diese Partnerschaft über viele Jahre getragen.“

Katja Kaiser, Kulturdezernentin des Landkreises Oder-Spree: „Für uns bedeutet die Zusammenarbeit mit dem Schloss Biesdorf, Werke aus dem Beeskower Kunstbestand vor großem Publikum in besonderer Rahmung und in immer neuen Kontexten präsentieren zu können. Dafür sind wir dankbar und freuen uns auf die kommenden Ausstellungsprojekte.“

Die Fortsetzung der Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame kulturpolitische Engagement beider Institutionen – für die Sichtbarkeit, Erforschung und Vermittlung ostdeutscher Kunst in einem zeitgemäßen Ausstellungsrahmen.

(Pressemitteilung des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf vom 28.8.2025)

Eine sehr angeregte Mitgliederversammlung

Am 23. Juni 2025 fand die turnusmäßige Mitgliederversammlung des „Freunde Schloss Biesdorf“ e.V. im Heino‐Schmieden‐Saal des Biesdorfer Schlosses statt. Gekommen waren mehr als 30 Mitglieder des Vereins sowie Vertreter unserer Partner Heimatverein Marzahn‐Hellersdorf, BALL e.V., Kulturring Berlin, Freunde der Gärten der Welt und die Leiterin der kommunalen Galerie Marzahn‐Hellersdorf Karin Scheel. Selbstverständlich dabei war Bezirksstadtrat Stefan Bley, der seit seiner Wahl eine enge und sachbezogene Beziehung zu unserem Verein pflegt.

Zu Anfang trug der Vorstandsvorsitzende Gernot Zellmer Ergänzungen zum Bericht des Vorstandes vor.

Der sehr sorgfältig und detailliert erarbeitete Bericht war den Teilnehmern der Versammlung vorab per Post übermittelt worden. In seinen Ergänzungen verwies der Vorstandsvorsitzende auf wesentliche Aspekte der inhaltlichen Schwerpunkte der Vereinsarbeit: Führungen, Vortragsreihe mit der Volkshochschule, Biesdorfer Begegnungen und Gestaltung der Homepage des Vereins. Auch auf die Problematik der Altersstruktur der Vereinsmitglieder und die Notwendigkeit der Gewinnung neuer, vor allem jüngerer Mitglieder, ging Gernot Zellmer ein. Er betonte darüber hinaus die Beständigkeit der Vereinsarbeit im Wandel nach dem Personalwechsel an der Vereinsspitze im Jahre 2024.

Den Bericht der Kassen‐ und Rechnungsprüfer trug Vereinsmitglied Dr. Peter

Schmalfuß vor.

Sodann entspann sich eine angeregte Debatte. Für den Kulturring e.V. regte dessen Vorsitzende Frau Sigbjoernsen an, das von uns initiierte Doppeljubiläumsjahr 2026/27 unterstützen zu wollen. In diesem Projektzeitraum geht es darum, den 10. Jahrestag der Eröffnung des wiedererrichteten Biesdorfer Schlosses 2026 und den 100. Jahrestag des Verkaufs von Gut und Schloss Biesdorf an die Stadt Berlin im Jahre 1927 festlich zu begehen und den Kenntnisstand zu diesem geschichtsträchtigen Ort der Geschichte, Kultur und Begegnung fachkundig zu erweitern. Im Ergebnis soll daraus eine Publikation entstehen, die die Geschichte des Schlosses speziell in diesen letzten 100 Jahren in Geschichten erzählt. Über diese Zeit gibt es bisher keine kompakte Zusammenfassung. Im gleichen Sinne wie Frau Sigbjoernsen äußerte sich der Vorsitzende des Heimatvereins Olaf Michael Ostertag. Die Zusammenarbeit habe sich im letzten Jahr merklich verbessert, das gegenseitige Vertrauen für eine kontinuierliche Zusammenarbeit sei gewachsen. Der langjährige Vorsitzende unseres Vereins, Heinrich Niemann, lobte die Kontinuität der Arbeit und war sich sicher, dass der weitere Weg erfolgreich absolviert wird. Ein spezieller Vorschlag kam von den Freunden der Gärten der Welt. Sie wollen unseren Verein mit speziellem Wissen zu Fauna und Flora des Schlossparkes unterstützen. Vielleicht könnte daraus auch eine spezielle Führung entstehen.

Weitere Ideen aus der Diskussion gab es zu folgenden Themen:

- Erarbeitung gemeinsamer Flyer und Publikationen mit den

Partnervereinen zu ausgewählten Themen (Dr. Schmalfuß) - Erstellung und Benutzung von Roll‐Ups zur Verbesserung der

Öffentlichkeitsarbeit und der Außendarstellung des Vereins (Dr.

Schmalfuß) - Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen der Partnervereine (z. B.

Weihnachtsfeier – Karl‐Heinz Gärtner) - Weitere inhaltliche und organisatorische Entwicklung des Biesdorfer

Blütenfestes (Dr. Freier) - Stärkere Zusammenarbeit mit den Schulen und Jugendeinrichtungen des

Bezirkes durch Erarbeitung entsprechender spezieller Angebote

(Marianne Schmidt).

Eine höchst erfreuliche Beantragung der Mitgliedschaft in unserem Verein war wenige Tage zuvor von Frau Dr. Wita Noack eingegangen, die sich kurz vorstellte. Sie möchte als Neu‐Kaulsdorferin aktiv werden. Frau Noack hatte 33 Jahre das Ludwig Mies van der Rohe Haus in Hohenschönhausen geleitet. Wir freuen uns auf ihre Mitarbeit.

Am Ende nahm auch Bezirksstadtrat Bley das Wort. Er äußerte sich anerkennend über die verläßliche Arbeit mit unserem Verein und erinnerte freundlich an den gemeinsamen Besuch im Kunstarchiv Beeskow im Frühjahr. Er informierte in dem Zusammenhang, dass die auslaufende Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bezirk Marzahn‐Hellersdorf von Berlin und dem Landkreis Oder-Spree zur weiteren Erschließung und Nutzung der umfangreichen Bestände des Kunstarchivs Beeskow fortgesetzt werden soll. Der Stadtrat versprach, trotz angespannter Haushaltslage alles zu tun, damit die anvisierten Budgetmittel des Bezirkes für das gemeinsam zu organisierende Doppeljahr 2026/27 bereit gestellt werden können.

Die Mitgliederversammlung stimmte abschließend dem Bericht des Vorstandes und dem Bericht der Kassenprüfer zu und entlastete diesen.

Am Ende des Tages sorgte ein kleines Büfett für angeregte Gespräche und

weiteres Kennenlernen. Es war ein guter Tag, der Zuversicht für eine

gute, gemeinsame und erfolgreiche Arbeit verspricht.

Nachtrag

Wenige Tage nach der Mitgliederversammlung erreichte uns ein Brief des ältesten Mitglieds unseres Vereins, Herrn Professor Ernst-Georg Kirschbaum. Wir halten diesen Brief für so wertvoll und rar, dass wir ihn mit Genehmigung des Verfassers veröffentlichen.

Wir danken Herrn Professor Kirschbaum sehr herzlich für seine anerkennenden Worte und seine freundliche Spende.

(Vorstand „Freunde Schloss Biesdorf“ e.V.)

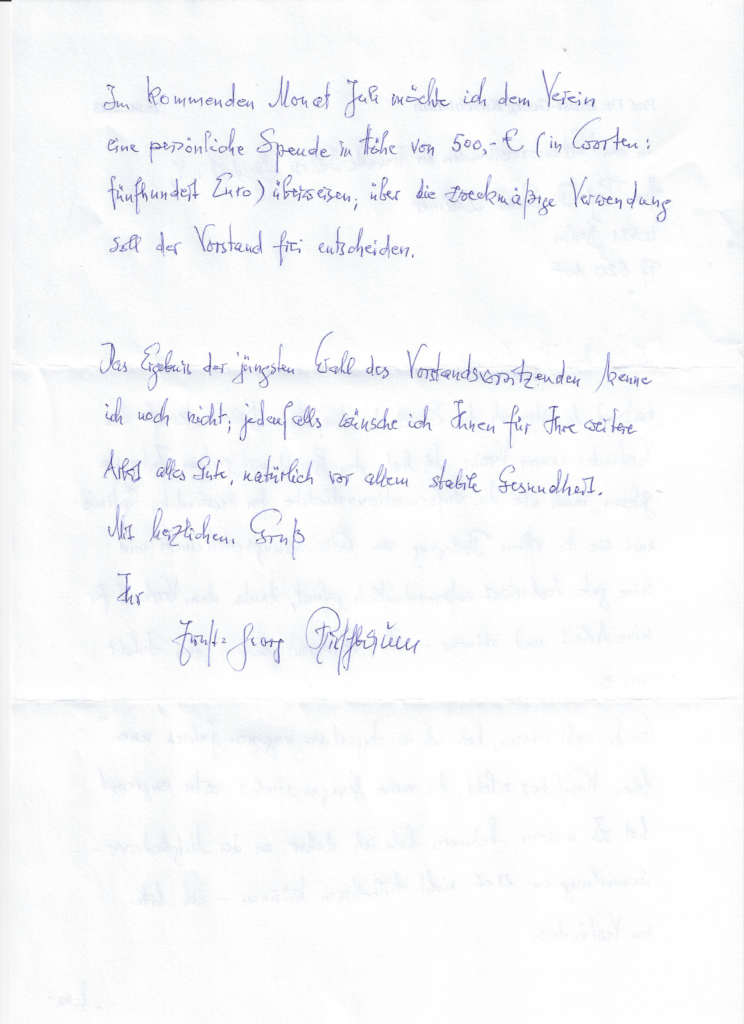

Orkanartiger Sturm im Schlosspark Biesdorf

Während die Mitglieder unseres Vereins am gestrigen 23. Juni im Heino-Schmieden-Saal des Biesdorfer Schlosses gemeinsam mit Gästen befreundeter Vereine die Jahresversammlung 2025 durchführten, tobte gegen Ende der Veranstaltung ein orkanartiger Sturm durch den Schlosspark. Wir konnten stark schwankende große, alte Bäume beobachten, Äste und Zweige brachen; die Wiesen waren mit herab gestürztem Material übersät.

Wie das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf mitteilt, gibt es zahlreiche Meldungen über beschädigte Bäume in Marzahn-Hellersdorf. Besonders betroffen ist der Friedhof Mahlsdorf. Durch herausgebrochene Kronenteile und abgebrochene Äste besteht eine erhöhte Gefahr für die Friedhofsbesuchenden. Daher bleibt er aus Gründen der Sicherheit vorerst geschlossen.

Das Gleiche gelte für den Schlosspark Biesdorf. Auch er müsse aufgrund erheblicher Schäden an den Bäumen gesperrt werden, bis voraussichtlich Mittwoch, den 25. Juni 2025.

Die Bauminspektion des Bezirksamtes verschafft sich aktuell einen Überblick und arbeitet eingehende Schadensmeldungen nach Priorität ab. Dabei stehen der Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung an oberster Stelle. In den nächsten Tagen könnte der Zutritt auf weitere Grünflächen ebenfalls versperrt oder eingeschränkt sein.

Hier einige Fotos aus dem Schlosspark unmittelbar nach dem Sturm.

Stippvisite in die „Speisekammer“ des Schlosses Biesdorf

Alle Jahre wieder, anläßlich des Tages der Gärten und Parks, führt unser Verein einen Rundgang durch den Schlosspark Biesdorf, erklärt Geschichte, Flora und Fauna. In diesem Jahr 2025 fiel der Rundgang auf den 14. Juni. Wie immer wurde an diesem Tag auch der Eiskeller geöffnet. Unserer Einladung waren mehr als 60 Leute gefolgt, die gespannt auf die Führungen warteten.

In Anbetracht der zu erwartenden Temperaturen war die Zeit 10.00 Uhr optimal gewählt. Der erste Gartenkünstler für den Schlosspark war Eduard Neide, der für Schlossherr Hans-Hermann von Rüxleben nach Vollendung des Baus 1868 einen vier Hektar großen Park anlegte, der zunächst von der Dorfstraße bis an den Weg, an dem Eiskeller und Teich liegen, reichte: den Triftsweg Nr. 7. Triftswege sind geeignet für landwirschaftliche Transporte und Viehtriebe. Neide hatte eine große Karriere im Königlichen Tiergarten; er begann als Geselle und schied als Königlicher Gartendirektor aus dem Dienst. Neide war Schüler von Peter Joseph Lenné und hat mit diesem noch gemeinsame Projekte realisiert. Ihnen war die englische Parkschule Vorbild. In diesem Sinne legte er den Biesdorfer Park an. Nun besichtigte die erste Gruppe den Eiskeller und stellte sich für ein Gruppenfoto.

Auch zu Siemens‘ Zeiten blieb der Eiskeller die Speisekammer der Schlossbesitzer. Elektrisch betriebene Kühlschränke gab es zuerst in den 1930er Jahren in den USA. In Europa setzte sich der Kühlschrank erst in den 1950er Jahren durch.

Dann führte der Weg weiter in den größeren Teil des Parkes bis zur Bahntrasse. Als Wilhelm von Siemens 1889 das Gut Biesdorf samt Schloss und Park übernahm, war er mit seinem Onkel Carl in England und seinem Bruder Arnold in Russland bereits Globalplayer in Sachen Starkstrom für die Industrie und starker Anwender von Haushaltsstrom, Verkehrsstrom und Stadtbeleuchtung. Die Firma hatte telegraphische Kabelverbindungen quer durch Europa und interkontinental nach Asien und Nordamerika verlegt. Das mittlerweile herunter gekommene Schloss gefiel Siemens in seiner Lage; er ließ es grundlegend sanieren und technisch aufrüsten. Ende der 1890er Jahre war das Haus ein Hightech-Schloss. Es verfügte über elektischen Strom, Telefon, Heizung und Warmwasser sowie ein Hauswarnsystem. Ebenso wollte Siemens den Park grundlegend erweitern und erneuern. Er kaufte die erforderlichen Ländereien und beauftragte die Gärtnerei Körner & Brodersen mit dieser Arbeit. Mitinhaber Albert Brodersen hatte mit solchen Arbeiten bereits Erfahrungen. In jenen Jahren entstanden durch seine Gärtnerei rund 20 größere landschaftliche Anlagen überwiegend für Industrielle im Rheinland, aber auch in Berlin, in der damaligen Neumark und in Schlesien. Schritt für Schritt erweiterte er den Park samt stilbildenden Parkmöbeln bis zum Jahr 1900. Als Abschluss der Arbeiten entstand am heutigen Nordeingang zum Park ein Jugendstiltor. An Brodersens Gartenkunst wird vor allem die wirkungsvolle Verteilung von Licht und Schatten sowie die feine und abwechslungsreiche Geländemodellierung gelobt.

Die hervorragenden Kontakte und sein ausgezeichneter Ruf als Landschaftsgärtner führten dazu, dass Albert Brodersen 1910 zum Berliner Städtischen Gartendirektor berufen wurde. Bereits 1909 war ihm der Titel des „Königlichen Gartendirektors“ verliehen worden. Im Rahmen der planmäßigen Stadtbebauung war er nun am Ausbau und an der Umgestaltung der ursprünglichen Berliner Schmuckplätze zu Gartenplätzen und praktischen Parkanlagen beteiligt. Unmittelbar beteiligt war Brodersen an der Anlage des Kleistparkes, des Märchenbrunnens Friedrichshain, des Volkspark Rehberge und des Botanischen Volksparks Blankenfelde. 1925, vor genau 100 Jahren, trat der Gartendirektor in den Ruhestand.

Der Schlosspark Biesdorf, eine allenthalben beliebte und angesehene Anlage, wurde von zwei zu ihrer Zeit bedeutendsten Gartenbaukünstlern, Eduard Neide und Albert Brodersen, geformt. Dieser Aspekt, der in der Öffentlichkeit nicht immer präsent ist, konnte vor den Zuhörenden deutlich gemacht werden.

Ein abschließender Blick galt dann dem Lesegarten und der Figur „Die Sinnende“ von Ingeborg Hunzinger. Der Lesegarten war ursprünglich ein Rasentennisplatz nach dem Vorbild von Wimbledon. Wilhelm von Siemens war so stolz auf ihn, dass er eine Kopie auf der Berliner Gewerbeausstellung 1896 im Treptower Park präsentieren ließ. Die Geschichte der Hunzinger-Figur war dann der Abschluss der Führung. Sie entsteht im Mai/Juni 1976 bei einem Bildhauer-Symposium in Reinhardtsdorf, Sächsische Schweiz.

Das Werk wird im Spätsommer 1976 in Kaulsdorf Nord aufgestellt, an der damaligen Kaufhalle im Teterower Ring; im Bereich des heutigen Spreecenters. Im Sommer 1978 gelangt die Plastik in die Ausstellung „Plastik und Blumen“ in Berlin-Treptow. Dort muss bei Verantwortlichen die Kenntnis gereift sein, dass die Figur in einem landschaftlichen Umfeld besser aufgehoben ist. Von Treptow ist die Figur nicht nach Kaulsdorf Nord zurückgekehrt. Sie wird 1980 am heutigen Standort im Schlosspark Biesdorf aufgestellt, wo sie sich großer Beliebtheit erfreut.

Damit ging ein sehr schöner Vormittag zu Ende. Es gab Beifall für die Vortragenden und viele weitere individuelle Gespräche.

Ein herzlicher Dank geht von den „Freunden Schloss Biesdorf“ an das Grünteam im Schlosspark, das den Eiskeller hervorragend präpariert hatte.

(Axel Matthies)

Vortrag zur Entstehungsgeschichte des Volksbades Lichtenberg

Einem höchst interessanten Vortrag innerhalb der gemeinsamen Reihe mit der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf konnten mehr als 40 ZuhörerInnen am 21. Mai 2025 im Heino-Schmieden-Saal des Schlosses Biesdorf beiwohnen: Michael Metze, Vorsitzender des Fördervereins Stadtbad Lichtenberg, sprach zum Thema: Die Entstehungsgeschichte des Volksbades Lichtenberg. Metze hatte einen sehr bildintensiven Vortrag vorbereitet, der selten gesehenes Material enthielt.

Der Förderverein Stadtbad Lichtenberg wurde im Oktober 2012 gegründet mit dem Ziel, „den sichtbar beklagenswerten Zustand des Stadtbades möglichst zu stoppen“. Die meisten Mitglieder hätten im Bad schwimmen gelernt oder waren dort Sportschwimmer. Sie wollten das tolle Bad aus den „Goldenen Zwanzigern“ nicht weiter dem Verfall preisgeben.

In seiner Erzählung setzte Michael Metze sehr früh an: er rief die Industrialisierung in Berlin auf, die ständig mehr Arbeitskräfte verlangte. Deshalb wurden auf engstem Raum Wohnungen gebaut, die weitgehend ohne hygienische Funktionen auskommen mussten. Für die Arbeiterfamilien bestand ein hohes Gesundheitsrisiko, das die Weimarer Republik endlich minimieren wollte: ihr Programm der Volksparks und Volksbäder versprach Luft, Licht und Wasser. Das war eine absolute Notwendigkeit, da Berlin die Industriehauptstadt Europas geworden war.

Organisatorisch hatte dieses Programm seinen Vorlauf allerdings bereits nach der Reichsgründung. Metze zählte vier Ereignisse auf, die das Volksbäderwesen antrieben:

- die Gründung des Berliner Vereins für Volksbäder am 26.2.1873

- die Hygieneausstellung 1883 in Berlin

- die Gründung des Vereins Deutscher Badefachmänner 1897

- die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Volksbäder am 24.4.1899 in Berlin

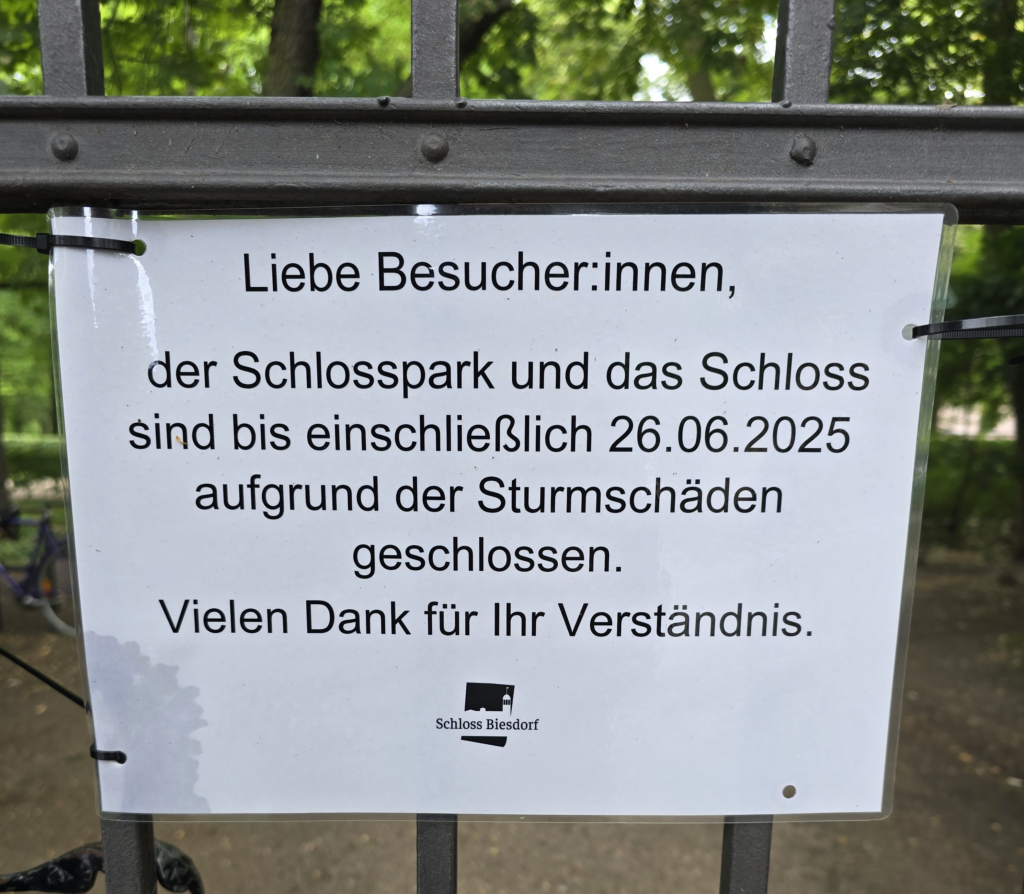

Lichtenberg als selbständige Stadt mit steigender Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung wollte bereits vor Ausbruch des 1. Weltkrieges ein Stadtbad bauen, musste die vorhandenen Pläne aber verschieben. Bei Stadtgründung im Jahre 1907 hatte Lichtenberg schon 71.000 Einwohner, die in bescheidenen sanitären Verhältnissen lebten. Nach Fertigstellung des Rathauses (1899) und des Hubertus-Krankenhauses (1914) sollte das Stadtbad folgen. Erst der Weltkrieg und dann die Gründung von Groß-Berlin, dessen Bestandteil Lichtenberg wurde, verhinderten den Fortgang der Planungen. Nach der verheerenden Inflationszeit ging es ab 1925 zügig weiter. Der Vortragende zeigte eine Planzeichnung, der der Bau folgte.

Auf dem Tisch lag die Planung für das modernste und zweckmäßigste Bad von Europa: zwei Schwimmhallen für jeweils Frauen und Männer, eine Wannen- und eine Duschabteilung, eine medizinische Abteilung mit Sauna und diversen speziellen Wannenbädern, ein Sonnenbad auf dem Dach, ein Friseursalon im Keller und vier Wohnungen für das technische Personal. Die Warmwasserversorgung wurde vom Heizwerk des in unmittelbarer Nähe stehenden Hubertus-Krankenhauses bereitgestellt. Die Architekten dieser Planung waren Rudolf Gleye und Otto Weis.

Das Bad wurde in Industriebauweise mit Stahlträgern errichtet. Das sparte enorme finanzielle Mittel. Die Stahlkonstruktion des Daches wurde vor Ort von einer Firma in der Herzbergstraße ausgeführt. Man sieht das dem Bau nicht an, der in der Innenausstattung sehr farbig, mit besten Materialien, aber funktional und mit herausragender Technik bestückt ist. Das Stadtbad entstand im Umbruch zur neuen Moderne; die Architektur wurde vom Expressionismus bestimmt und findet sich in vielen Elementen der Ausstattung wieder. Eine spezielle Variante ist der sogenannte Backstein-Expressionismus, wie ihn die Planer besonders in der Männerschwimmhalle anklingen ließen. Fenster und Kacheln in den beiden Hallen sind unterdes sehr farbig und erinnern an Jugendstil. Über dem Eingang zur Halle ist der plastische Fraktur-Schriftzug „Stadtbad Lichtenberg“ zu sehen, mittig zwischen den Fenstern des Obergeschosses stehen vier abstrahiert dargestellte Wasserspringer-Figuren, die der Bildhauer Ludwig Isenbeck schuf.

Am 2. Februar 1928 wurde das Bad nach zweijähriger Bauzeit vom Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß eröffnet. Die Besucherzahlen übertrafen alle Erwartungen. Im Eröffnungsjahr wurden insgesamt 311.000 Schwimmbäder, 95.000 Wannenbäder, 41.000 Brausebäder und 16.000 Heilbäder verabreicht.

Zwei Jahre später, 1930, wurde das Stadtbad Gartenstraße in Mitte eröffnet, ebenfalls ein Gleye-Bau. Dieses Bad wurde völlig im Sinne des Neuen Bauens konzipiert. Es war groß, hoch und sehr hell. Spielereien bei der Ausgestaltung gab es nicht mehr. Planer war der berühmte Reformarchitekt Heinrich Tessenow.

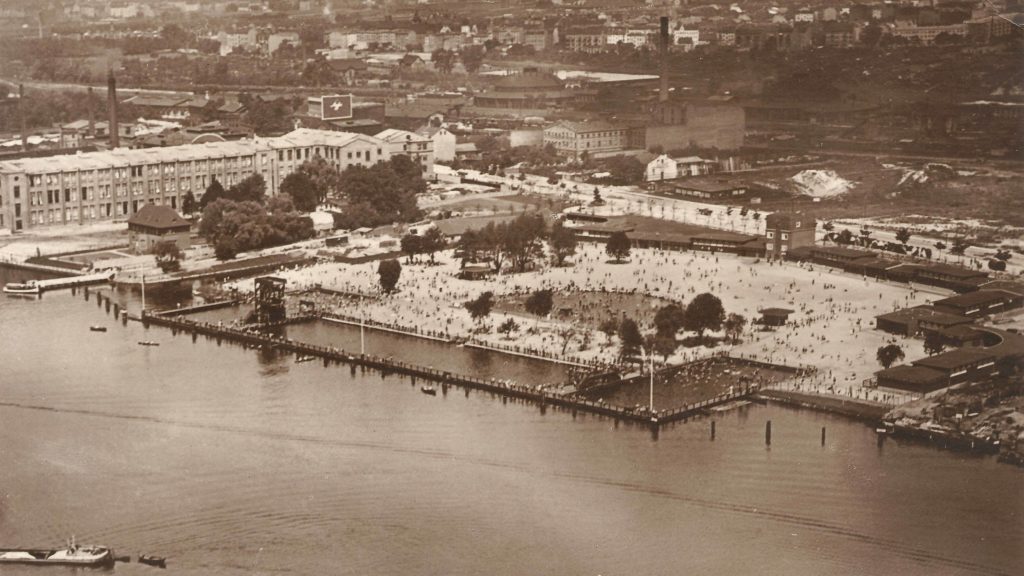

Der Bezirk Lichtenberg gab sich aber mit seinem Stadtbad nicht zufrieden. Die Errichtung des Kraftwerkes Klingenberg an der Spree in den Jahren 1925/26 wurde gekoppelt mit dem Bau des Städtischen Flussbades Lichtenberg. Die Anstalt – wiederum ein Bau von Rudolf Gleye – umfasste drei verschiedene Schwimmbecken: ein Schulbecken (25 m × 50 m), ein gleich großes Warmbecken sowie ein großes Sportbecken (25 m × 100 m). Das Wasser des Warmbeckens wurde in der kühleren Jahreszeit mit der Abwärme des benachbarten Kraftwerks erwärmt. Ein 26.000 m² großer Strand mit Ostseesand lud Familien zu Sonntagsausflügen ein. Zahlreiche Bademeister sorgten für Ordnung und Sicherheit auf dem gesamten Gelände, dessen Fläche 50.000 m² betrug. An heißen Sommertagen wurden bis zu 10.000 Besucher an einem Tag gezählt. So war Lichtenberg mit einem innerstädtischen Flußbad versorgt. Wer wollte, konnte in die großen, neuen Bäder am Müggel- oder Wannsee fahren. Das Flussbad Lichtenberg wurde wegen Kriegszerstörungen und anderen Nutzungszielen im Jahre 1950 geschlossen. An seine Stelle trat bald das wenige Kilometer flussaufwärts gelegene modernisierte Strandbad Oberspree.

Michael Metze streute in seinen Vortrag immer wieder Klagen über die verschiedenen Berliner Verwaltungsebenen ein, die seinem Verein das Leben schwer machten. Anstatt sie in ihrer ehrenamtlichen Arbeit großzügig zu unterstützen, so der Tenor Metzes, bremsen die Verwaltungen immer wieder aus. Zuletzt wurde sogar Eintritt von ihnen verlangt, wenn sie das Bad betreten wollten. In der Satzung des Vereins heißt es unter anderem:

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Denkmalschutzes und der

Denkmalpflege des Stadtbades Lichtenberg.

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch geeignete Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit…

Die Maßnahmen sollen helfen, die Wiedereröffnung des Hubertusbades in Berlin-Lichtenberg auf der Grundlage einer erfolgversprechenden Nutzungskonzeption zu befördern.

Dazu muss man das Bad hin und wieder betreten! Auch aus anderen Zusammenhängen des bürgerschatlichen Engagements ist bekannt, dass die Politik des Berliner Senates mehr als kritisch zu betrachten ist. Wo vor 100 Jahren in Berlin Schwimmbäder und Sportanlagen gebaut wurden, wird heute abgebaut, vernachlässigt und verhindert. Grüne Innenhöfe, ein Wesensmerkmal des Neuen Bauens, werden geschreddert und überbaut, Schwimmhallen werden schlecht und oft im Schneckentempo saniert, das seit vielen Jahren angekündigte Kombibad für Marzahn-Hellersdorf bleibt ein Traum. Unser Bezirk hat 300.000 Einwohner und kein Bad, viele Städte in Deutschland mit 30.000 Einwohnern verfügen über ein funktionierendes Freibad. Die Quote der Schwimmer unter Kindern und Jugendlichen sinkt kontinuierlich, die Badeunfälle im Sommer nehmen dramatisch zu. Manfred Metze hatte ein großes Thema aufgerufen. Die Zuschauer dankten ihm herzlich!

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.stadtbad-lichtenberg.de/

(Axel Matthies)

Historische Präsentation im Heino-Schmieden-Saal

Schloss Biesdorf lädt ab sofort zu einer außergewöhnlichen Ausstellung ein: unter dem Titel “L’hexagone – eine historische Reise durch Frankreich” präsentiert es sieben wiederentdeckte Zeichnungen von Heino Schmieden (1835–1913), dem Architekten des Schlosses. Anlass sind das 650-jährige Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung Biesdorfs sowie Schmiedens 190. Geburtstag. Die sieben Skizzen sind die ältesten bisher gezeigten Kunstwerke im Schloss Biesdorf. Kurator der Präsentation ist Dr. Oleg Peters.

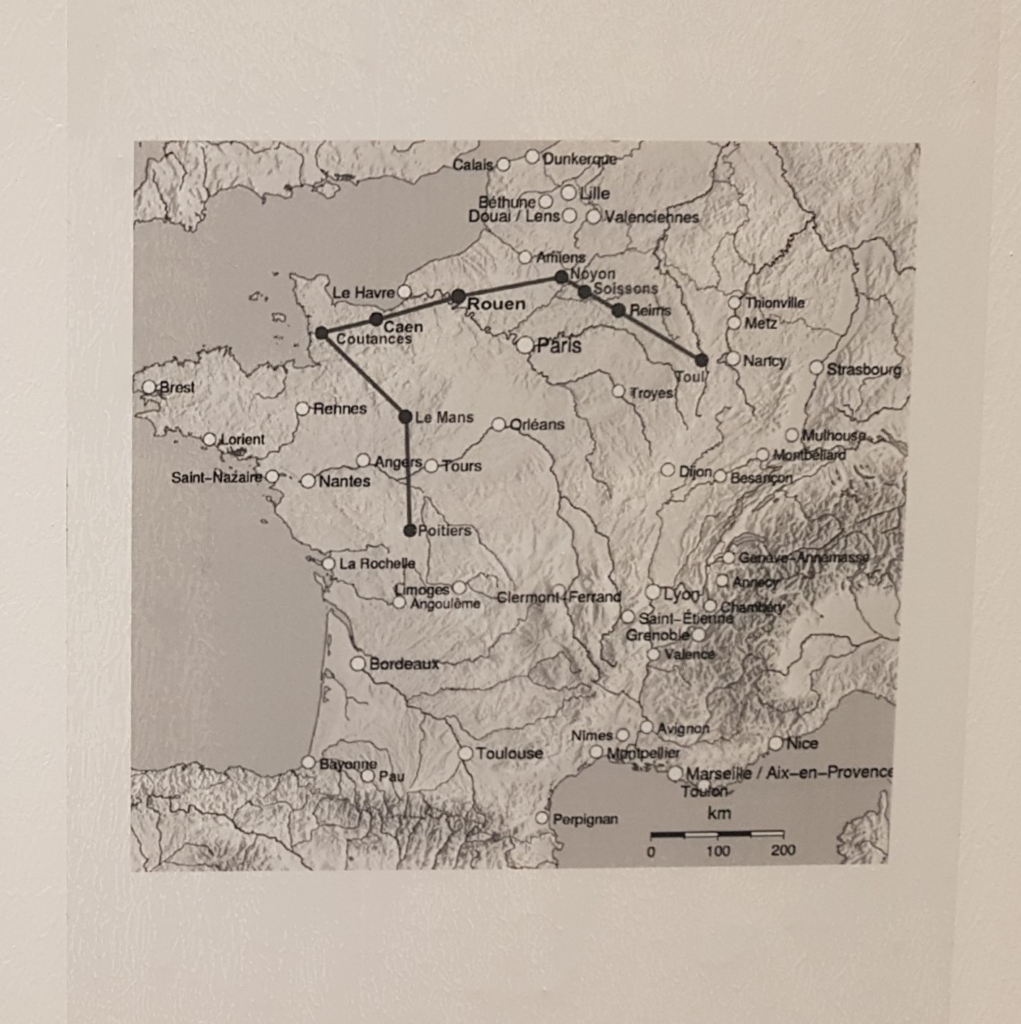

Am Ende seines 1854 begonnenen Studiums an der Berliner Bauakademie hatte Heino Schmieden eine Wettbewerbsarbeit eingereicht, die als talentiert und geschickt befunden und vom Architekten-Verein zu Berlin mit der Schinkelmedaille ausgezeichnet wurde. Das damit verbundene Preisgeld war üblicherweise in eine Kunst- oder Architekturreise zu investieren. Der frankophile Schmieden entschied sich für die nordfranzösische Gotik. Auf seiner Route lagen die großen Kathedralen von Reims, Rouen und Caen. Im Frühjahr 1860 machte er sich auf den Weg. Die Tour belief sich über 2000 km und führte schließlich bis in den Süden Frankreichs und von dort weiter nach Italien. Von vielen Bauwerken fertigte der junge Baumeister Architekturskizzen an.

Die sieben nun zu sehenden Skizzen waren bisher nur einmal öffentlich ausgestellt, nämlich 1914 in einer Präsentation im Vestibül des Kunstgewerbemuseums zu Berlin, dem heutigen Martin-Gopius-Bau, aus Anlass einer Ehrung Heino Schmiedens, der im Jahr zuvor verstorben war. Schmieden hatte keinen klassischen Nachlass oder ein Firmenarchiv hinterlassen. So finden sich in den Archiven der Nachkommen nur wenige originale Dokumente. Bei den aufwändigen Recherchen zu seiner Heino-Schmieden-Monografie fand Oleg Peters aber diese sieben Skizzen bei dem Urenkel Dieter Schmieden in Garmisch-Partenkirchen.

Heino Schmieden war Zeit seines Lebens begeistert von Sakralbauten, er wollte selbst welche bauen. Das blieb ihm verwehrt. Dafür hat er hundert Krankenhäuser errichtet. Er war darin in Europa führend, seine Krankenhäuser bestimmten das Niveau. Eine seiner größten Arbeiten waren die Lungenheilstätten in Beelitz. Die dortige Anstaltskirche wurde Schmiedens einziger Sakralbau.

Die Ausstellung wird bis zum 2. November zu sehen zu sein. Oleg Peters bemerkte, dass es Heino Schmieden wohl gefallen hätte, wie eine italienische Architektin, Frau Professor Pinardi, seine spätklassizistische Turmvilla saniert und gestaltet hat. Peters trug dann seine Idee vor – unabgestimmt wie er betonte -, diese sieben Skizzen als Dauerleihgabe im Heino-Schmieden-Saal zu belassen. Dort hängt bereits ein Schmieden-Ölporträt. Der Saal, das war wohl die Intention des Kurators, würde dann noch einmal eine besondere Aura verströmen; er wäre ein Erinnerungsort für den großen deutschen Baumeister Heino Schmieden.

(Axel Matthies)

8. Mai 2025

Unser Verein bezog Position

Achtzig Jahre nach dem Sieg der Alliierten über Hitlerdeutschland und der Befreiung vom Nationalsozialismus gedachte unser Verein dieses welthistorischen Ereignisses. Bereits am 7. Mai versammelten wir uns bei den drei Birken im Schlosspark Biesdorf, um den gefallenen Soldaten der Roten Armee Respekt zu erweisen. Im Schlosspark waren bis Mitte der 1950er Jahre etwa 500 Soldaten und Offiziere begraben. Unserer Einladung waren auch der Heimatverein Marzahn-Hellersdorf und eine Gruppe russlanddeutscher BürgerInnen gefolgt. Der Vorstandsvorsitzende Prof. Gernot Zellmer erinnerte in einer kleinen Rede an die achtzig Jahre Frieden, in denen wir seitdem leben. Die Zeiten seien nun aber wirr und unübersichtlich geworden. Er halte das Selbsterlebte für einen guten Kompass, um nicht vom Weg abzukommen. Seine Studienjahre in der Sowjetunion, in Leningrad, hätten ihm immer gezeigt, dass die Menschen den Frieden wollen und den Deutschen verzeihen konnten. Deutsche Kultur sei für sie eine Selbstverständlichkeit geblieben, kein Relikt für Hass. Unser Verein, so Prof. Zellmer, dankt heute allen Menschen, die ihr Leben für Frieden und Befreiung gaben. Dieser Frieden muss erhalten bleiben!

Am Nachmittag des 7. Mai wurde am sanierten denkmalgeschützten Gebäude Landsberger Allee 563 durch Bezirksbürgermeisterin Frau Zivkovic und die Leiterin des Heimatmuseums Marzahn-Hellerdorf, Frau Dr. Buchwald, eine Erinnerungstafel enthüllt. Diese neue Tafel nimmt Bezug darauf, dass im Umfeld dieses Hauses die Truppen der 5. Stoßarmee unter Generaloberst Bersarin als erste die Berliner Stadtgrenze überschritten hatten und Kurs nahmen auf das Stadtzentrum. Zum 40. Jahrestag dieses Ereignisses, im Jahre 1985, wurden das Haus und seine Außenanlagen zu einem Ausstellungs- und Gedenkort umgebaut. Mit der neuen Informationstafel würde, so Frau Dr. Buchwald, die historische Dimension dieses Ortes neu beleuchtet – aus einer Perspektive, die heutigen Ansprüchen an eine differenzierte Erinnerungskultur gerecht wird. Unser Verein nahm an dieser Veranstaltung teil.

Am 8. Mai beteiligten wir uns dann an der Kranzniederlegung auf dem Parkfriedhof Marzahn. BVV-Vorsteher Stefan Suck und Bezirksbürgermeisterin Frau Zivkovic würdigten vor mehr als 50 TeilnehmerInnen in ihren Ansprachen die Verdienste der Roten Armee und der mit ihr verbündeten Alliierten und verwiesen darauf, dass es immer wieder notwendig ist, alles zu tun, um sinnlose Kriege zu verhindern und den Frieden dauerhaft zu sichern. Der 8. Mai 1945 habe die Befreiung vom Nationalsozialismus gebracht und die Voraussetzungen geschaffen, dass für die Menschen eine Entwicklung in Demokratie und Freiheit beginnen konnte.

Am Nachmittag las dann die Autorin Irene Bindel im Schloss Biesdorf aus ihrem Buch „Wassermilch & Spitzenwein. Ein Leben zwischen Schicksal und Zuversicht“. Dazu hatte das Bezirksamt eingeladen, viele Bezirksverordnete waren der Einladung gefolgt. Das Buch handelt von einer Berliner Familie, von Mutter Andrea Bindel, ihrem jüdischen Ehemann und der Tochter Irene. Zugrunde lag dem Buch eine ganze Zahl besprochener Kassetten, die Mutter Andrea ihrer Tochter hinterlassen hatte. Die begann eines Tages die Kassetten in beschriebene Seiten umzuwandeln und selbst aus der Erinnerung viele Kapitel hinzu zu fügen. Heraus gekommen ist eine Familiengeschichte über hundert Jahre. Im Mittelpunkt der Lesung standen die Jahre des Nationalsozialismus und das Ende des Krieges in Berlin. Frau Bindel trug Erinnerungen über das Obst- und Gemüsegeschäft ihrer Eltern in Karlshorst vor, über den Unwillen der Großeltern, ihre Tochter mit einem Juden zu verheiraten und schließlich die Aufgabe des Geschäftes unter dem Zwang antisemitischer Gesetze. Der Vater ging bald in den illegalen Widerstandskampf. Einmal konnte Irene den Vater im Gefängnis besuchen und trug ihm dabei einen auswendig gelernten Text vor. Sie sah ihn nie wieder, die Familie kennt sein Schicksal nicht. Abschließend erinnerte die Autorin an die letzten Tage des Krieges und die ersten Erlebnisse mit den Soldaten der Roten Armee. Alle Menschen hätten ein Herz und eine Seele – das dürfen wie nie vergesssen, war ihre tragende Botschaft. In einem sich anschließenden Gespräch wurden noch Details des Vortrags geschärft. Wichtig: wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Wir müssen den Frieden erhalten!

Die Teichralle brütet wieder

Wie im Vorjahr brütet ein Teichrallen-Paar wieder auf dem Schlossteich. Obwohl das Wasser wegen der arbeitsunfähigen Fontänenpumpe nicht die allerbeste Qualität hat, fühlen sich die Wasservögel doch wohl. Im Vorjahr zogen sie drei Bruten groß.

Wikipedia schreibt über die Teichralle:

Die wissenschaftliche Artbezeichnung Gallinula chloropus bedeutet „grünfüßiges Hühnchen“ und spielt auf die Beinfärbung dieser Ralle an. In der deutschsprachigen ornithologischen Literatur wurde im 19. Jahrhundert die Bezeichnung „Gemeines Teichhuhn“ verwendet. Anfang des 20. Jahrhunderts nannte man es „Grünfüßiges Teichhuhn“ oder nur Teichhuhn – ein bis heute verwendeter Name. Zoologisch korrekter ist bei dieser Art die Bezeichnung Teichralle, da die Art, wie auch das Blässhuhn, ein typischer Vertreter der Rallen ist.

Die Fotos wurden von unserem Vereinsmitglied Ullrich Hieronymi geschossen.

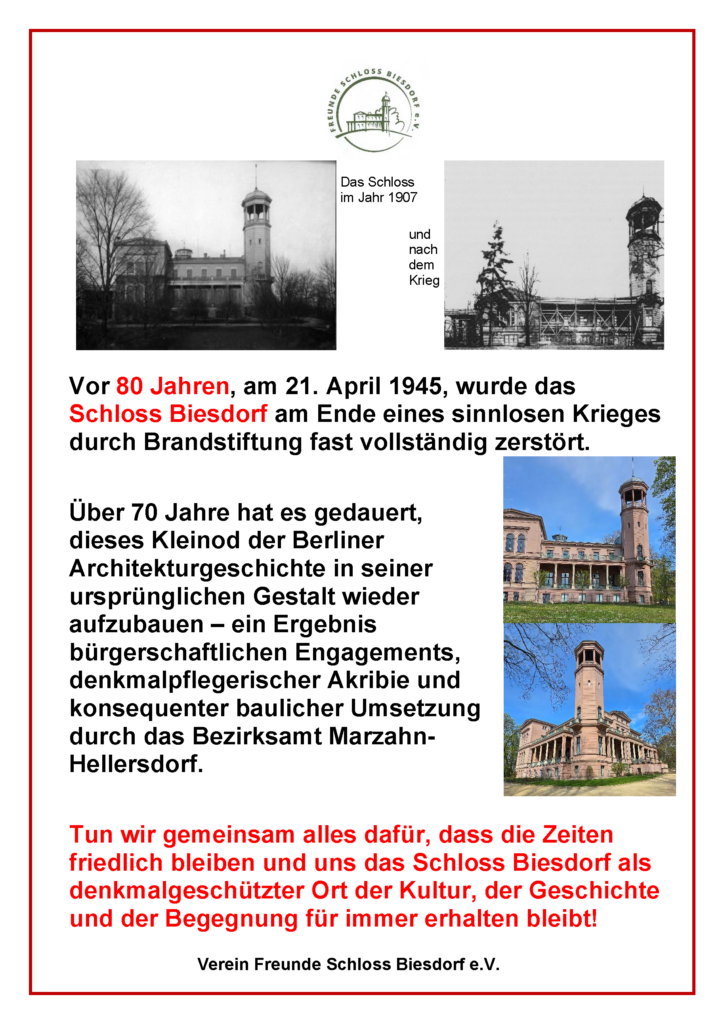

Die Freunde Schloss Biesdorf erinnern

Ein Rückblick: vor 80 Jahren – 21. April 1945

Am 21. April 1945 geriet Schloss Biesdorf in Brand und wurde schwer zerstört. Das Obergeschoss war verloren. Über die Ursache sind sich Chronisten und Zeitzeugen weitgehend einig: gezündelt wurde von den im Schloss ansässigen lokalen Vertretern der nationalsozialistischen Partei und deren Gruppierungen. Hintergrund war die Vernichtung von Dokumenten, die im Schloss gelagert waren; die Rede ist auch von heran geschafften Dokumenten aus zentralen Archiven.

Die Schlacht um Berlin begann am 16. April und endete am 2. Mai. Nach der Überquerung der Oder und der Zerschlagung letzter Einheiten der Wehrmacht und der SS im Bereich der Seelower Höhen stürmte die 1. Belorussische Front unter Marschall Georgi Shukow gegen Berlin. Als Flanke südlich schloss sich die 1. Ukrainische Front Marschall Konews an. Beide Marschälle hatten einen gemeinsamen Angriffsplan ausgearbeitet. Wer sich gegen den Feind als erster durchsetzte, sollte als Eroberer in Berlin einziehen. So hatte Stalin es befohlen. Shukows Truppen erreichten Berlin in Malchow, Marzahn und Mahlsdorf in etwa gleichzeitig am 21. April. Bereits am 20. April hatten Vorauskommandos von Bernau, Altlandsberg und Strausberg aus Berlin mit schwerem Artilleriebeschuss eingedeckt. Kampfhandlungen am Stadtrand gab es nicht mehr. Die Truppen der Roten Armee gelangten zügig nach Lichtenberg. Widerstand gab es erst ab Höhe Ostkreuz und Schlesischer Bahnhof. Am Abend des 21. April hissten Rotarmisten am Turm der Marzahner Dorfkirche die erste rote Fahne.

Während die sowjetischen Truppen zügig auch Biesdorf durchquerten, beobachteten die Einheimischen die Soldaten mit Angst und Neugier. Uns liegt eine Quelle vor, die über diese ersten Tage berichtet:

„Am 21. April brannte das Schloß in Biesdorf aus; es war von Mitgliedern des ‚Wehrwolfs‘ in Brand gesteckt. Der Grund war wohl die Vernichtung von Akten und Listen der Nazi-Partei, die ihr Parteibüro im Erdgeschoß des Schlosses hatten. Zu erwähnen wäre noch, daß zwei Jahre vorher in diesem Schlosse eine Rettungsstation mit einem Kostenaufwand von über 300.000 Mark eingebaut war, die die gesamten umfangreichen Kellerräume in Anspruch nahm. Der Brand hat alles vernichtet. Jetzt ist das Schloss eine Ruine.

Am 22. April besetzten die Russen Biesdorf. Die östlichen Vororte hatten sich nur noch schwach verteidigt, aber durch die jahrelangen Bombenangriffe waren sie bereits Trümmerstätten. Die Zerstörung Biesdorfs geschah am 20. Januar 1944 von 1/4 8 Uhr. Ein gewaltiger Bombenangriff richtete sich gegen den Osten Berlins und betraf besonders Biesdorf und zerstörte etwa ein Drittel des Ortes. Besonders betroffen wurden die Oberfeldstraße von der Apotheke und Post an nordwärts, Teile des Weizenweges, des Maisweges und des Roggensteiges; letzterer wurde fast ganz vernichtet.“

Zusätzlich wollen wir an einen Artikel auf unserer Homepage erinnern, der eine Baustellenbesichtigung am 8. September 2014 im Schloss zum Thema hatte.

Der Zeit der Befreiung folgte die Zeit der Besatzung. In Biesdorf wurden 34 Häuser am Gerstenweg für Mitglieder und leitende Mitarbeiter des Magistrats sowie aus sowjetischer Emigration zurückgekehrte Künstler geräumt. Auf Anweisung der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) wurde die Schloss-Ruine notdürftig gesichert, der große Saal als Feierhalle (meist für Beerdigungen) hergerichtet und mit Büroräumen ausgestattet. Bis 1955 war der Schlosspark Notfriedhof für sowjetische Militärangehörige.

Aus heutiger, historischer Sicht war die Besitzergreifung von Park und Schloss Biesdorf durch die SMAD ein Glücksfall. Der Park mit seinem reichhaltigen Baumbestand wurde vor illegalen Fällungen geschützt (Hungerwinter 1946/47) und die ehemalige „Fabrikanten-Villa“, die damals nicht als ein „Schloss“ geschätzt wurde, vor möglichem Abriss bewahrt. Auch diese Jahre sind Teil einer langen Erfolgsgeschichte, die schließlich im Jahre 2016 mit dem erfolgreichen Wiederaufbau von Schloss Biesdorf vollendet wurde.

Führungen durch Park und Schloss Biesdorf im Sommerhalbjahr 2025

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Schloss Biesdorf,

seit vielen Jahren bietet unser Verein „Freunde Schloss Biesdorf“ Führungen durch das Schloss und seinen Park an.

Feste Termine sind die Führungen am jeweils zweiten Sonntag im Monat (im Anschluss an das vom Stadtteilzentrum Biesdorf im Schloss organsierte Sonntagskonzert). Die Führungen beginnen um 12:30 Uhr am Schlosseingang und kosten 4 Euro (Bezahlung vor Ort).

In diesem Jahr finden diese Führungen zu folgenden Terminen statt:

13. April, 11. Mai, 13. Juli, 10. August, 12. Oktober.

Sie können sich zu diesen Führungen per Mail bei uns anmelden (info@freunde-schloss-biesdorf.de) oder einfach spontan vorbei kommen.

Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe mit der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf gibt es am 14. Juni um 10:00 Uhr eine besondere Führung durch den Schlosspark mit Besuch des Eiskellers.

Das 14 ha große Gartendenkmal – im Stil eines englischen Landschaftsgartens von Albert Brodersen in den 1890er Jahren gestaltet – ist eine der schönsten Grünanlagen Berlins. In der Weimarer Zeit wurde er öffentlich zugänglich, der südliche Teil war von 1945 bis 1958 ein sowjetischer Soldatenfriedhof. Seit den 1950er Jahren wurde der Park beliebter Ort für Kulturveranstaltungen und Ferienspiele der Kinder. Seine ursprünglichen Strukturen konnten wiederhergestellt und erneuert werden.

Schloss Biesdorf wurde 1868 im Stil einer italienischen Landhausvilla von dem Architekten Heino Schmieden errichtet. Die Villa war bis 1927 in Privatbesitz, insbesondere die Siemens-Zeit zwischen 1887 und 1919 war prägend. Nach der weitgehenden Zerstörung am Ende des 2. Weltkrieges wurde das Schloss durch die sowjetische Administration geschützt und in den folgenden Jahren wieder hergerichtet. In der DDR war Schloss Biesdorf kommunaler Kulturort mit vielfältiger Nutzung. Seit 1994 war das Haus Soziales Stadtteilzentrum für Biesdorf. Durch starkes bürgerschaftliches Engagement und mit Unterstützung des Bezirkes sowie engagierter Mitarbeiter in Senatsbehörden konnte Schloss Biesdorf umfassend saniert und in seiner ursprünglichen Gestalt mit Obergeschoss wieder hergestellt und im Herbst 2016 feierlich eröffnet werden. Dafür wurden umfangreiche Mittel der Europäischen Union, der Lottostiftung und davor der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Anspruch genommen.

Für diese Führung ist eine Anmeldung unter info@freunde-schloss-biesdorf.de bzw. bei der Volkshochschule notwendig, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Zum Tag des offenen Denkmals gibt es am 13. und 14. September jeweils eine kostenlose Führung.

Wenn Sie für sich und Ihre Gäste eine individuelle Führung wollen: melden Sie sich unter der genannten E-Mail-Adresse und wir werden gemeinsam viel Interessantes über Schloss und Park, über seine Bewohner und Architekten, über Geschichte, Gegenwart und Zukunft des denkmalgeschützten Ensembles erfahren.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Freunde Schloss Biesdorf

Ausflug nach Beeskow –

gemeinsam mit Bürgermeisterin Nadja Zivkovic und Kulturstadtrat Stefan Bley

Der Vorstand unseres Vereins hatte auf einer gemeinsamen Beratung im vergangenen Jahr der Bezirksbürgermeisterin Nadja Zivkovic und Kulturstadtrat Stefan Bley vorgeschlagen, eine Exkursion nach Beeskow ins dortige Kunstarchiv zu veranstalten. Am 4. März dieses Jahres wurde ein gemeinsamer Termin realisiert. Hintergrund der Exkursion war unser großes Interesse an der kontinuierlichen Unterhaltung einer guten Beziehung zum dortigen Kunstarchiv. Seit 2021 ist das Archiv mit dem Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt unter dem Dach „Museum Utopie und Alltag. Alltagskultur und Kunst in der DDR“ zusammen gefasst. Frau Zivkovic und Herr Bley besuchten das Kunstarchiv zum ersten Mal und freuten sich auf eine persönliche Bekanntschaft.

Museumsleiterin Andrea Wieloch und die wissenschatliche Mitarbeiterin Dr. Angelika Weißbach führten durch das offene Depot und erläuterten die Geschichte und den Bestand an Kunstwerken. Einzelne Bilder wurden einer intensiveren Betrachtung unterzogen. Frau Dr. Weißbach betonte, dass die Sammlung keinen Anspruch auf eine Ganzheit für Kunst aus der DDR erhebt. In einem anschließenden Gespräch, an dem auch der Beeskower Bürgermeister Robert Czaplinski und der Kulturamtsleiter Oder-Spree Arnold Bischinger teilnahmen, stellten die Berliner Gäste etliche Sachfragen. Dabei standen finanzielle Probleme im Vordergrund. Frau Zivkovic und Herr Bley konnten sich eine Übersicht über die Leistungsfähigkeit des Museums verschaffen.

Frau Wieloch bedankte sich für unseren Besuch und den schönen Austausch. „Wir freuen uns, wenn Sie die Tradition fortsetzen, ein anhaltendes engagiertes Interesse am Bestand und der Arbeitsweise des Kunstarchives zu beweisen.“ Der Vorsitzende unseres Vereins, Gernot Zellmer, bedankte sich seinerseits für die freundliche Aufnahme und das sehr informative Gespräch und ergänzte: „Ich werde dem Vorstand unseres Vereins vorschlagen, dass wir im Jubiläumsjahr 2026 (dann ist das wiederaufgebaute Schloss Biesdorf 10 Jahre alt) die Tradition aus den Jahren 2011 bis 2013 aufleben lassen und eine erneute Busexkursion zum Kunstarchiv Beeskow organisieren.“

Schon vor der Besichtigung des offenen Depots hatten sich Vorstandsvorsitzender Gernot Zellmer und Axel Matthies mit Wolfgang de Bruyn, dem Treuhänder der Günter-de-Bruyn-Stiftung, ausgetauscht zu Zielen und Perspektiven der Stiftung in Beeskow – wir hatten darüber berichtet. Herr de Bruyn schilderte uns ausführlich den gegenwärtigen Stand bei der Konsolidierung der Stiftung; insbesondere den Fortgang der Bauarbeiten am Einzeldenkmal Brandstraße 38, in das die Stiftung einziehen wird. Noch ist eine Menge zu tun; die eigentliche Arbeit der Stiftung wird erst 2026 beginnen. Übereinstimmung gab es aber schon bei Schnittmengen zwischen der Stiftung und unserem Verein: die märkische Geschichte und deren literarische Gestaltung. Wolfgang de Bruyn konnte prinzipiell zustimmen, dass Literaturwissenschaftler aus dem Umfeld der Stiftung zu uns nach Biesdorf kommen, um zu diesen Themen Vorträge zu halten.

Ein Leben nach dem Hummel-Prinzip

BIESDORFER BEGEGNUNG mit Christine Stüber-Errath am 5. Februar 2025 im Schloss Biesdorf

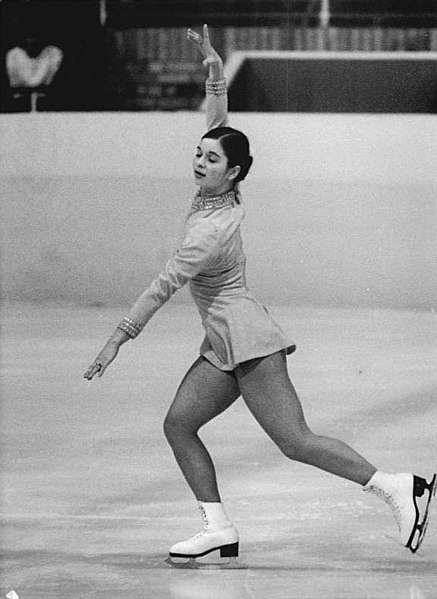

Einen sehr kurzweiligen Abend anläßlich einer BIESDORFER BEGEGNUNG erlebten mehr als 50 BesucherInnen im voll besetzten Musiksaal des Biesdorfer Schlosses am 5. Februar 2025. Die erfolgreiche Eiskunstläuferin Christine Stüber-Errath erzählte äußerst unterhaltsam und beredt über ihre sportliche Karriere und die Jahrzehnte danach. Ihr Leben habe sie nach dem Hummelprinzip gestaltet: die Hummel weiß nicht, dass sie für das Fliegen viel zu schwer ist – sie tut es einfach. „Mir ging es oft genau so“, kommentierte die Sportlerin.

Christine war schon als Kind äußerst bewegungshungrig, tanzte nach jeder Musik und wurde beim Rollschuhlaufen als talentiert entdeckt. Sie kam zum SC Dynamo Berlin, die heutige Trainerlegende Inge Wischnewski wurde ihre Übungsleiterin. Das Kind wurde als würdig für den Leistungssport erkannt und auf die Kinder- und Jugendsportschule delegiert. Damit begann ein Leben nach Strenge und Disziplin. Frau Errath-Stüber zeigt gleich am Anfang ihres Vortrages noch eine ganz saubere Beinspreize.

Für sie begann in der Schulzeit jeder Tag gleich: Training ab 7.00 Uhr mit hoher Belastung, oft Eintönigkeit. Dann Schule, Training und physiotherapeutische Maßnahmen. Es war sehr langweilig, sie musste sich immer wieder neu motivieren, die Mutter half. Dazu kommen Verletzungen und Reha-Wochen. Das ist über die Jahre schwer zu ertragen und nur mit Erfolgen zu kompensieren. Die Konkurrenz ist zwar nicht zahlreich, aber immens stark. In Karl-Marx-Stadt trainierten bei Jutta Müller Gabi Seyfert und Sonja Morgenstern, später Anett Pötzsch. Als Neunjährige gesteht Christine dem Reporter Heinz Florian Oertel in einem Interview: Ich will Europameisterin werden! Sie wird Recht behalten.

Die Erfolge stellten sich ein. Christine wird mit 12 Jahren Dritte bei den DDR-Meisterschaften, das ist ihre erste Medaille. Sie wird sich auf den 2. Platz steigern und schließlich 1974 und 1975 auf dem obersten Treppchen stehen. Mit 16 Jahren wird sie zum ersten Mal Europameisterin, mit 17 Weltmeisterin. Insgesamt erringt sie 3 Europameistertitel, wird ein Mal Weltmeisterin und holt Bronze bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck.

DDR-Meisterin 1974 im Sportforum Berlin. Foto Mittelstädt/Bundesarchiv

Diese Winterspiele werden für sie eine ganz besondere Herausforderung. Christine soll unbedingt eine Medaille holen, am besten natürlich Gold. Aber sie zieht sich im Herbst eine schwere Bänderverletzung zu. Eine Welt bricht zusammen. Ärzte und Physiotherapeuten geben ihr Bestes, Christine kämpft und kann sich zurück beißen. Sie bekommt vom Verband die Chance, ohne vorherige Qualifikation zu den Spielen gemeldet zu werden. Sie muss aber versprechen, ihre Karriere nicht – wie geplant – zu beenden, sondern weiter zu laufen. Nach einer schwer erkämpften Bronzemedaille schließt sie dennoch ihre Laufbahn ab und beginnt ein Germanistikstudium an der Humboldt-Universität. Straffrei kommt sie aber nicht davon: die Auszeichnungsreise mit der „Völkerfreundschaft“ nach Kuba wird gestrichen: es kann doch nicht jeder machen was er will! Wer will, kann sich ihre Olympia-Kür hier ansehen.

Nach dem erfolgreichen Germanistik-Studium beginnt Christine Errath als Journalistin zu arbeiten, zuerst im Kinder-Fernsehen, dann zunehmend beim Sport. Christine behält auch im Beruf ihre Popularität und beginnt eine neue Karriere als Fernsehliebling. Sie kann Schnurren über Oertel, Jutta Müller und viele andere erzählen. Als Fernsehliebling nimmt sie auch an der „Nacht der Prominenten“ teil. Obwohl sie nicht schwindelfrei sei, wie sie sagt, entscheidet sie sich für eine Nummer mit den Seilakrobaten „Glorias“. Sie trainiert hart und segelt unfallfrei durch die Manege.

Den politischen Umbruch 1989/90 übersteht sie wie viele andere Menschen nicht ohne Veränderungen und Verluste. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Familie muss ernährt werden. Bald gibt es aber beim Mitteldeutschen Rundfunkt die Chance, die Co-Moderation bei der äußerst beliebten Sendung „Außenseiter – Spitzenreiter“ dauerhaft ins Programm zurück zu holen und sie ist wieder dabei. Von 1993 bis 2007 steht sie vor der Kamera. Eine besondere Gabe wird diagnostiziert: sie könne noch schneller sprechen als Regine Hildebrandt, die beliebte Ministerin aus Brandenburg. Nach 15 Jahren ist sie allerdings ausgelaugt. Sie steigt aus dem Job aus.

Inzwischen ist Frau Errath geschieden und die Kinder volljährig. Bei einem Routinebesuch bei ihrem Kieferchirurgen verliebt sie sich in diesen. Sie sehen sich bald wieder. Die Heirat folgt auf dem Fuße. Seit vielen Jahren lebt Christine Stüber-Errath nun in Wildau; sie, die Berlinerin, die sich nie vorstellen konnte, ihre Heimatstadt jemals zu verlassen. Sie engagiert sich dort kommunalpolitisch. Silvester 2024 ist das Ehepaar wie immer im Urlaub, auch um Christines Geburtstag zu feiern. Am Neujahrstag meldet sich per Handy die Nachbarin mit der schlimmen Meldung: bei euch ist eingebrochen worden! Neben Wertsachen fehlen auch Medaillen. Über verschiedene, auch soziale, Medien hat die erfolgreiche Sportlerin die Diebe gebeten, wenigstens die Medaillen zurück zu geben. Sie muss noch warten…

Neben vielen kleinen Erinnerungsstücken hat Frau Stüber-Errath auch vier Kürkostüme mitgebracht. Mit denen hat es eine besondere Bewandtnis. Alle sind von der Mutter genäht, die sie jeder Pore am Körper der Tochter genauestens anpassen konnte. Die Stoffe der Kostüme hingegen hat Christine alle von ihren Reisen aus dem Westen mitgebracht. „Wir bekamen in der Regel 10 D-Mark pro Tag. Damit bin ich in die Läden gegangen und habe Ausschau gehalten nach attraktiven Stoffen. Ich bin ehrlich: die Stoffe passten besser und lagen eng am Körper.“

Der Vortrag klang mit langem und sehr herzlichem Applaus der vielen ZuschauerInnen aus. Moderator Klaus Freier bedankte sich ebenso herzlich bei Frau Stüber-Errath. Er versuchte sie zu trösten mit dem Plakat zur Ankündigung der Europameisterschaften 1975 in Kopenhagen. Anschließend signierte sie für viele interessierte Gäste ihr Buch „Meine erste 6,0 – Die beeindruckende Lebenskür der Christine Stüber-Errath“.

Da zu diesem Vortrag nicht alle Nachfragen befriedigt werden konnten, wird es im Herbst eine weitere Veranstaltung im Schloss Biesdorf geben.

(Axel Matthies)

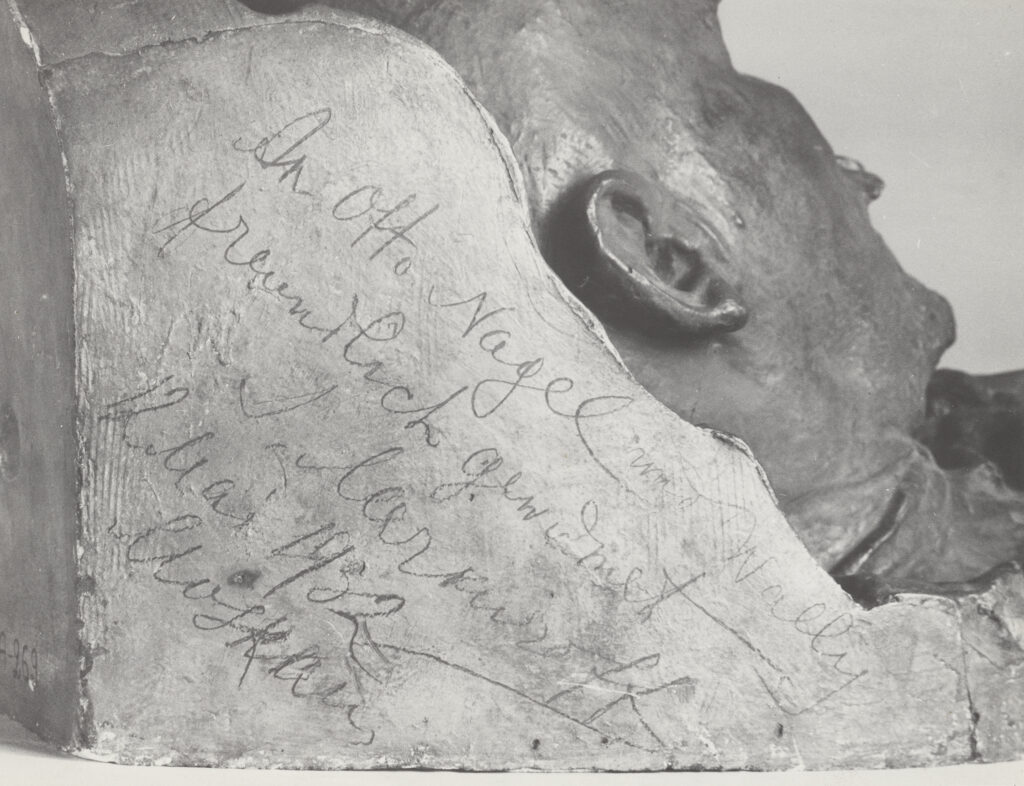

Im Auslandseinsatz: Der Maler Otto Nagel als „roter Kurator“

Vortrag von Dr. Christian Hufen am 12. Februar 2025 im Schloss Biesdorf

Der Berliner Ehrenbürger Otto Nagel lebte von 1952 bis zu seinem Tode 1967 in Biesdorf. Ein wichtiges Anliegen unseres Vereins ist es, die Erinnerung an diesen bedeutenden Maler, Publizisten und Kulturpolitiker auf vielfältige Weise wach zu halten, damit er in seiner Vaterstadt lebendig bleibt. Die Tatsache, dass 1924/25, also vor 100 Jahren, in Sowjetrussland die Erste Allgemeine Deutsche Kunstausstellung stattfand, die von Otto Nagel kuratiert wurde, war uns Anlass, den Kunstwissenschaftler Dr. Christian Hufen zu einem Vortrag im Rahmen unserer traditionellen Veranstaltungsreihe mit der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf einzuladen.

Im folgenden Bericht sind die kursiv gesetzten Textpassagen dem Redemanuskript entnommen, das uns Dr. Hufen freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

Erste Allgemeine Deutsche Kunstausstellung im Sowjetrußland

Heute vor 100 Jahren weilte Otto Nagel an der Wolga, über 2000 Kilometer vom heimatlichen Wedding entfernt. Es war die erste Auslandsreise des Kommunisten und Künstlers. Er war nicht als Privatmann gekommen, sondern als Ausstellungsmacher, mit rund 500 Werken deutscher Künstler, die in der Sowjetunion gezeigt werden sollten. Die Erste Allgemeine Deutsche Kunstausstellung, die 1924/25 in Moskau, Saratow und Leningrad zu sehen war, sollte die Annäherung beider Länder und den professionellen Austausch befördern. Nagel war der Ansprechpartner, der Publikum und Fachleuten die ausgestellten Werke erläuterte. Diese Reise stellte entscheidende Weichen für Beruf und Karriere. Persönlich-biografisch wurde sie zum Wendepunkt in seinem Leben. Der Kreml erteilte die Ausfuhrgenehmigung für eine junge Schauspielerin, die der Künstler und Kurator auf einem Empfang kennengelernt und, Hals über Kopf, in Leningrad geheiratet hatte: Valentina Nikitina, besser bekannt als Walli Nagel.

Organisator der Ersten Allgemeinen deutschen Kunstausstellung und damit Auftraggeber von Otto Nagel war die Internationale Arbeiterhilfe (IAH) unter Leitung des deutschen Kommunisten Willi Münzenberg. Münzenberg war am Zustandekommen der berühmten Russischen Kunstausstellung beteiligt, die im Herbst 1922 in der privaten Galerie Van Diemen Unter den Linden eröffnete. Das Deutsche Reich und der preußische Staat waren daran interessiert, scheuten jedoch ein öffentliches Bekenntnis: die kulturpolitisch wichtige Gastausstellung, bei der erstmals in Deutschland auch Werke der russisch-sowjetischen Avantgardekunst zu sehen waren, durfte nicht im Kronprinzenpalais gezeigt werden, der 1919 eröffneten modernen Abteilung der Nationalgalerie.

Die Erste Allgemeine deutsche Kunstausstellung in Rußland war nun in doppelter Hinsicht eine Selbstermächtigung: Münzenbergs IAH organisierte im Alleingang die deutsche Gegenausstellung mit politisch engagierter Kunst. Sogar das Staatliche Bauhaus in Weimar beteiligte sich.

Otto Nagel und Eric Johansson, ein Genosse aus der „Roten Gruppe“, trafen Mitte September 1924 in Leningrad ein. Wie sich Johansson 1965 erinnerte, war der Zeitpunkt für ihre Ausstellung genau richtig: „Niemals, nirgendwo und vielleicht auch nicht wieder sind künstlerische Probleme so leidenschaftlich, freimütig und allseitig diskutiert worden wie in den Klubs und Verbänden der damaligen sowjetischen Künstler.“

Die Erste Allgemeine deutsche Kunstausstellung war die erste Schau zeitgenössischer Kunst aus dem Ausland, die in der international isolierten Sowjetunion gezeigt wurde. Zur Eröffnung am 18. Oktober 1924, in den Räumen des Historischen Museums in Moskau, sprach Anatolij Lunačarskij, der zuständige Volkskommissar für Bildung, anerkennend über die Entwicklung deutscher Kunst, die heute mit Leidenschaft, Zorn und Hoffnung vor allem propagandistisch orientiert sei.

Nach großem Erfolg in der sowjetischen Hauptstadt – es wurden 40.000 Besucherinnen und Besucher gezählt – reiste Otto Nagel über Leningrad nach Saratow, ins Autonome Gebiet der Wolgadeutschen. In Saratow entstanden einige Gemälde und Zeichnungen – die einzigen bekannten Kunstwerke, die Otto Nagel von seinen zahlreichen Reisen in die Sowjetunion von dort mitbrachte.

Die Ausstellung lief von Januar bis März 1925. Nach den Erfahrungen in Moskau präsentierte der Kurator ein neues Konzept: weniger Werke in didaktischer Anordnung. Otto Nagel sortierte Bilder und Skulpturen unter vier Kunstrichtungen ein: Politische Kunst, Expressionisten, Abstrakter Expressionismus und Konstruktivisten.

Schließlich Leningrad. Dem Pressespiegel zufolge nahm die kunstinteressierte Öffentlichkeit der vormaligen Hauptstadt des Russischen Reichs kaum Notiz von der deutschen Wanderausstellung. Nagels Gemälde „Der Jubilar“ wurde angekauft und war in den Folgejahren auf diversen Ausstellungen in Moskau zu sehen. Nagels erste Ausstellung in der Sowjetunion schloss im Juni 1925.

Spätere Reisen in die Sowjetunion

Zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution 1927 überbrachte der sowjetische Botschafter in Deutschland Käthe Kollwitz eine Einladung, die sie gern annahm. Sie und ihr Gatte gehörten zu der über 100 Personen starken deutschen Delegation, die zu den Feierlichkeiten anreiste. Das Ehepaar Walli und Otto Nagel reiste mit dieser Gruppe. So steht es in der sowjetischen Literatur, nicht aber in den mir bekannten Schriften über Nagel.

Das Ehepaar Nagel hielt sich bis 1933 öfters, wenn nicht regelmäßig in der Sowjetunion auf. Zur großen Kollwitz-Ausstellung von 1932 reisten die beiden ohne Künstlerin an, die mit der Aufstellung ihrer Skulpturen der trauernden Eltern in Belgien beschäftigt war, auf dem Friedhof mit dem Grab des im Weltkrieg gefallenen Sohnes. Mit 142 ausgestellten Werken war es die größte sowjetische Schau zu Lebzeiten der Künstlerin. Auf deren ausdrücklichen Wunsch übernahm der „rote Kurator“ die Hängung. Als ihre Ausstellung in den Räumlichkeiten der Moskauer Künstlergenossenschaft eröffnet wurde, lag ein Katalog mit Beitrag von Otto Nagel vor, der abschließend auch an einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung teilnahm. Er preist Kollwitz als vorbildliche politische Künstlerin, die in ihren Blättern Not und Leidenschaft, Kampf und Streben der arbeitenden Klasse bezeuge. Nach zweiwöchigem Gastspiel in Moskau gelangte die Kollwitz-Ausstellung nach Leningrad.

Mit seiner Erfahrung als Vertrauensmann deutscher Künstler und Kulturschaffender, der persönliche und professionelle Kontakte zu Vertretern der östlichen Siegermacht besaß, wurde Otto Nagel nach Kriegsende zu einer Schlüsselfigur im „Kulturbund zur demokratische Erneuerung Deutschlands“. Der „rote Kurator“ und seine Frau konnten ab 1945 ein Netzwerk aktivieren, zu dem Personen zählten, die auf einflussreiche Positionen gelangt waren, in SMAD und sowjetischem Kulturbetrieb. Otto Nagel reiste Mitte der 1950er Jahre wieder nach Moskau, um Kunstschätze von nationaler Bedeutung zurückzuholen. Auch diese Mission war erfolgreich, wird aber selten erwähnt.